La Grande Armée était le surnom donné à l’armée impériale de Napoléon Ier entre 1805 et 1807 puis entre 1811 et 1814 et enfin pendant l’épisode des Cents-Jours en 1815. En réalité, il y eut deux « Grandes Armées » distinctes sous le Premier Empire.

« C’est toujours au commencement d’une guerre,d’une campagne ou d’une action,que les troupes françaises sont susceptibles des plus grands efforts et qu’on est presque certain d’obtenir avec elles les plus grand succès.Il y a longtemps q’on a remarqué que la persévérance n’était pas toujours la compagne inséparable de leur bouillant courage. »

Infanterie

Fusil Charleville

Le fusil Charleville Modèle 1777 est une arme conçue par le célèbre ingénieur Gribeauval et connue pour son emploi massif sur les théâtres militaires européens (Révolution Française, Guerres napoléoniennes) et également américains (Guerre de la Conquête, Guerre d’indépendance des États-Unis,Guerre anglo-américaine de la fin du XVIII siècle au début du XIX siècle. Il est progressivement remplacé, au gré des déclassements, par un autre fusil à poudre noire et à silex, le Modèle 1816/1822.

Comme dans le cas de l’artillerie, Gribeauval tâcha de parvenir à une interchangeabilité des pièces comparables pour le fusil modèle 1777, qui fut adopté par l’armée royale en 1776. Il institua même un système dit « de 1777 », comprenant de nombreuses armes destinées aux différentes spécialités de l’armée. Le fusil modèle 1777 résulte de la longue évolution d’une arme apparue en 1717, destinée à remplacer les fusils de modèles pour le moins variés que les soldats français employaient au combat. Conçu de la manière la plus rationnelle qui soit, de façon à parvenir à une standardisation plus poussée, le fusil modèle 1777 dut être modifié en 1801. Dans l’intervalle, le système 1777, comptant quatorze types d’armes différents, avait été simplifié en étant porté à six modèles seulement.

Les principales transformations apportées à cette arme concernèrent l’embouchoir, la grenadière et la forme de batterie. Le fusil modèle 1777 se révéla d’une robustesse peu commune, mais sa fiabilité n’en fut pas moins assez souvent sujette à caution. Il connut beaucoup de problèmes d’amorçage, et son canon qui ne supportait pas la poudre de mauvaise qualité, employée pourtant à l’époque par l’armée française, était régulièrement encrassé (obligeant le canon à être lavé au chiffon puis séché et graissé après 50 ou 60 coups, chose impossible sur le champs de bataille et qui de fait, obligeait les soldats à y uriner afin de le décrasser et de pouvoir s’en resservir). En outre, l’obturation de la lumière était très fréquente (par des résidus de poudre, de papier, etc.) faisant que seule la poudre contenue dans ce dernier s’enflammait.

En comparaison, le fusil modèle 1777 fut certainement quelque peu inférieur au Brown Bess utilisé par les troupes britanniques, »Le nom de Brown Bess lui vint du fait que son canon était bronzé à l’antimoine »,qui sans être le meilleur du monde comme certains le prétendirent en son temps (car beaucoup moins précis, étant même totalement dépourvu de tout organe de visée) s’avérait toutefois plus puissant et davantage dévastateur contre la cavalerie du fait de son calibre (19 mm) et de sa vitesse de tir de 3 à 4 tirs par minutes contre seulement 2 à 3 trois pour le fusil français.

Cependant, la longévité de cette arme en dit long sur ses qualités. Fabriquée jusqu’en 1822, elle fut produite à raison de 2 millions d’exemplaires, équipant tous les fantassins du 1er Empire qui combattirent sur l’ensemble des champs de bataille d’Europe et d’outre-mer. La Garde Consulaire, puis Impériale, se servit du même fusil d’infanterie modèle 1777 que les autres Corps, mais cette arme se différenciait par un certain nombre de détails importants. La monture et les garnitures avaient été modifiées par rapport au modèle de base et le fusil en question disposait d’une platine de sécurité, destinée à empêcher que l’arme ne se déclenchât accidentellement ou que l’amorce fût atteinte par l’humidité.

- Fusil modèle 1777

- Longueur de l’arme : 1,52 m

- Poids du fusil : 4,375 kg

- Longueur du fusil : 1,529 m

- Longueur du canon : 1,1366 m

- Calibre du canon : 17,5 mm

- Diamètre de la balle : 16,54 mm

- Longueur de la baïonnette : 56 cm,lame triangulaire,se fixe au fusil par une douille

- Poids de la balle : 29 gr

- Poids de la charge de poudre : 12,5 gr

- Poids total de la cartouche : 39,44 gr

- Portée maximale : 200 à 250 m

- Efficase jusqu’à 500 m

- Prix du fusil : 25 à 34 francs (selon la manufacture)

La cartouche est faite d’un sachet de papier résistant contenant la balle plus 12,5 grammes de poudre.

- Voici les différentes étapes que doit faire le soldat pour tirer un coup de feu:

- Ouvrir le bassinet,déchirer la cartouche avec les dents, remplir de poudre le bassinet et le refermer.

- Verser le restant de poudre dans le canon

- Bourrer la poudre en employant l’enveloppe de papier comme tampon.cracher la balle dans le canon et la pousser jusqu’à la bourre,enfin armer le chien.

Un soldat expert fait feu à peu près toutes les trente secondes,il faut décrasser le canon après quarante ou cinquante coups et déboucher la lumière avec l’épinglette attachée à la banderolle de la giberne.

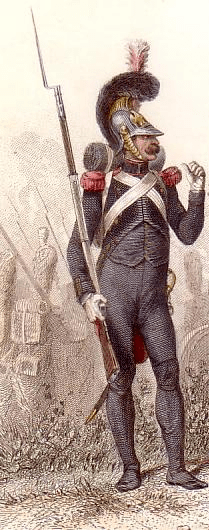

L’infanterie constitue le gros des troupes de la Grande Armée. On en distingue trois types : l’infanterie de ligne, l’infanterie légère et l’infanterie de la Garde impériale.

Infanterie de ligne

À l’époque napoléonienne, l’infanterie de ligne est l’infanterie de base qui constitue le gros des troupes. Le plastron des soldats de l’infanterie de ligne était blanc. Les régiments d’infanterie de ligne étaient numérotés de 1 à 156 mais il y avait une vingtaine de numéros qui n’étaient pas attribués. La composition des régiments est variable. Elle est généralement de 2 à 4 bataillons, parfois 5 (mais ce cinquième bataillon était alors un bataillon de dépôt). Les bataillons de ligne comprenaient chacun six compagnies dont deux d’élite (une de grenadiers et une de voltigeurs) et quatre du centre (fusiliers).

En bataille, la compagnie de voltigeurs est à gauche du reste du bataillon, les quatre compagnies de fusiliers sont au centre et la compagnie de grenadiers est à droite. Une compagnie de fusiliers (à effectif complet) comprenait : -trois officiers : un capitaine (qui dirige la compagnie), un lieutenant et un sous-lieutenant, -cinq sous-officiers : un sergent-major et quatre sergents, -quatre-vingt onze hommes de troupes : un caporal-fourrier, huit caporaux, quatre-vingts soldats, deux tambours. Ces compagnies étaient rarement complètes. De plus, les compagnies d’élite avaient, organiquement, un effectif moindre. Les compagnies de grenadiers de l’infanterie de ligne ne doivent pas être confondues avec les grenadiers de la Garde impériale. Si les premières sont l’élite de leur régiment, les secondes sont l’élite de l’armée. Malgré son appellation, le grenadier n’est plus, comme à son origine, un lanceur de grenades.

Il est sélectionné parmi les soldats des compagnies du centre sur base de sa bravoure, de son ancienneté (minimum quatre ans de service) et de sa grande taille. Les grenadiers de l’infanterie de ligne ne portaient pas le bonnet à poil mais un shako plus haut et plus décoré que celui des autres compagnies. Ils portaient également des épaulettes à franges de couleur rouge. Les compagnies de voltigeurs de l’infanterie de ligne n’ont été crées qu’en 1805 sur le modèle des voltigeurs de l’infanterie légère. En théorie, le voltigeur est un soldat capable de sauter en croupe d’un cavalier afin d’augmenter sa mobilité. Napoléon s’est toutefois opposé à cette pratique car il estimait qu’elle était incompatible avec l’exécution des missions de la cavalerie. Il souhaitait toutefois que les voltigeurs soient plus mobiles que les autres fantassins. Pour cela, ils devaient être équipés d’un fusil plus léger mais ce fut rarement le cas. Tout comme la compagnie des grenadiers, celle des voltigeurs était d’élite et la solde était aussi plus élevée. Les voltigeurs étaient généralement de petite taille. Ils portaient des cols de couleur jaune (chamois) et des épaulettes à franges vertes. Les voltigeurs avaient des cornets (petits cors de chasse) au lieu de tambours. Les voltigeurs pouvaient selon les circonstances agir comme éclaireurs ou protéger le flanc gauche du bataillon, le flanc droit étant défendu par les grenadiers.

Infanterie légère

En théorie, l’infanterie légère est destinée à opérer dans les terrains difficiles (bois, traversée de cours d’eau, terrain montagneux) mais, de fait, elle est utilisée comme l’infanterie de ligne. Elle ne diffère de cette dernière que par l’appellation et l’uniforme. Son armement, son équipement, son entraînement et ses missions sont les mêmes. L’organisation est similaire à l’infanterie de ligne. La principale différence vestimentaire réside dans le plastron qui est bleu foncé dans l’infanterie légère alors qu’il est blanc dans l’infanterie de ligne. A noter que l’infanterie légère est capable de combattre en tirailleur. Elle est souvent placée en avant des bataillons de ligne lors des batailles. La formation en tirailleur fait d’elle une cible difficile pour les tirs ennemis (mousqueterie ou artillerie), alors que ceux-ci, qui se trouve en « formation dense », sont très sensibles à son tir. En revanche, face à une charge de cavalerie, les tirailleurs ne peuvent pas opposer de résistance efficace.

Le nombre de régiments légers n’a, apparemment, jamais dépassé quarante. Chaque régiment comprend 2 à 3 bataillons (voire 5 pendant les Cent-Jours). Chaque bataillon comprend six compagnies dont deux d’élite (une de carabiniers et une de voltigeurs) et quatre du centre (chasseurs). En bataille, la compagnie de voltigeurs est à gauche, les quatre compagnies de chasseurs au centre et la compagnie de carabiniers à droite. Les compagnies de chasseurs de l’infanterie légère ne doivent pas être confondues avec les chasseurs à pied de la Garde impériale. Les carabiniers correspondent aux grenadiers de la ligne et portent également des épaulettes rouges. La haute taille n’est toutefois pas requise. Vu leur nom, les carabiniers devraient être armés d’une carabine mais ils ont généralement un fusil. Ils sont toutefois choisis parmi les tireurs les plus qualifiés de l’armée. Les voltigeurs ont servi de modèle à leurs homonymes de la ligne puisqu’ils ont été créés un an auparavant, soit en 1804. Ils portent aussi les épaulettes vertes.

Infanterie de la Garde impériale

Pendant quinze ans, la Garde impériale n’a peut-être pas donné quinze fois dans les grandes batailles de Napoléon, mais elle était là, l’ennemi ne l’ignorait pas ; cela suffisait.

L’infanterie de la Garde impériale est, par définition, destinée à la protection du souverain. De fait, elle constitue une réserve d’élite. A son apogée, elle comprenait des unités de type suivant : grenadiers, fusiliers, tirailleurs, chasseurs à pied et voltigeurs Le 1er régiment de grenadiers et le 1er régiment de chasseurs à pied constituaient l’infanterie de la Vieille Garde qui était l’élite de la Grande Armée. Pour faire partie des grenadiers de la Garde, il fallait avoir fait preuve de bravoure et beaucoup d’entre eux étaient décorés de la légion d’honneur. Il fallait également avoir une taille minimale de 5 pieds et 5 pouces (1 m 76) mais, vu le manque d’hommes grands, on trichait parfois de quelques centimètres. Un service minimum de 12 ans dans l’armée impériale était exigé pour appartenir au 1er régiment si bien que tous ces grenadiers portaient au moins un chevron d’ancienneté ; le premier étant obtenu au terme de 10 ans, le deuxième 15 et le troisième 20. La moyenne d’âge était de 35 ans.

Les grenadiers portaient le bonnet à poil garni d’un triangle en laiton sur l’avant. Il était d’usage de porter la moustache et surtout, à chaque oreille, un anneau d’or. Les compagnies étaient fortes de 150 à 200 hommes. Les chasseurs à pied constituaient l’autre unité d’infanterie de la Vieille Garde. Les critères de sélection étaient comparables à ceux des grenadiers, la taille excepté. A la différence des bonnets à poil des grenadiers, ceux des chasseurs ne portaient pas de pièce métallique. Les chasseurs à pied de la Garde impériale constituaient son infanterie légère. Le plus célèbre des chasseurs à pied de la Vieille Garde est certainement le général Cambronne, un homme qui ne mâchait pas ses mots ! Les fusiliers et les unités étrangères de la Garde étaient regroupés dans la Moyenne Garde qui contenait aussi le reste des régiments de grenadiers et de chasseurs à pied de la Garde. Les tirailleurs et les voltigeurs constituaient la Jeune Garde ; les premiers étaient le prolongement des grenadiers et les seconds des chasseurs à pied. Ces unités portaient le shako.

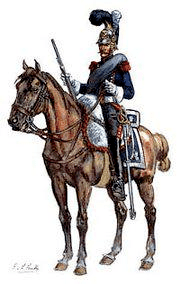

Cavalerie

On distingue la cavalerie légère, la cavalerie de ligne et la cavalerie lourde. Un régiment de cavalerie avait un effectif de 800 à 1200 hommes mais suite aux pertes des combats, les effectifs pouvaient parfois être réduits de 30 %. Un régiment comprenait généralement 3 ou 4 escadrons. Chaque escadron était composé de deux compagnies commandées chacune par un capitaine. Le capitaine le plus ancien exerçait, en cumul, la fonction de chef d’escadron. Chaque compagnie avait un effectif de 3 officiers, 4 sous-officiers, 4 brigadiers, 74 cavaliers et une trompette. Ces chiffres variaient légèrement en fonction du type d’unité. La robe des chevaux correspondait à l’escadron : noir pour le 1e (escadron d’élite), bai pour le 2e, alezan pour le 3e, gris pour le 4e.

Cavalerie légère

La cavalerie légère napoléonienne comprend les Hussards, les Chasseurs à Cheval et les Chevau-légers Lanciers. Les chevaux de la cavalerie légère avaient une taille de 149 à 153 cm. La cavalerie légère était intégrée dans des divisions et des corps d’infanterie et, contrairement à la cavalerie lourde et à la cavalerie de ligne, ne faisait pas partie du corps de réserve de cavalerie. Elle attaquait les lignes ennemies par les flancs ou par derrière, de façon à créer la surprise, voire la panique, dans les rangs ennemis. La cavalerie légère de la Garde comprenait un régiment de Chevau-légers Lanciers (aussi appelés Lanciers rouges) et un régiment de Chasseurs à Cheval de la Garde. Au sein de ce dernier se trouvait l’escadron de Mamelouks, fort de 250 cavaliers ramenés de l’expédition d’Égypte et qui portaient un uniforme pittoresque. En 1813 furent créés trois régiments d’Éclaireurs de la Garde.

Les Hussards

Les hussards constituaient une unité de cavalerie légère. Le terme vient du hongrois Huszár qui signifie « vingtième » : à la Renaissance, une recrue sur vingt de l’armée hongroise était affectée à la cavalerie.Dans l’armée française, les hussards apparaissent en 1637, mais ils ne forment une arme distincte dans la cavalerie qu’en 1776. Les 6 régiments de hussards de 1789 deviennent 14 sous la Révolution et sont réduits à 10 en 1803. Deux régiments supplémentaires sont créés en 1810 avec les hussards hollandais et le doublement du 9e en Espagne. Servant d’éclaireurs, chargés de harceler l’adversaire, les hussards firent toujours preuve d’un courage exceptionnel et écrivirent les plus étonnantes pages de l’histoire militaire, capturant en 1795 la flotte hollandaise prise dans les glaces au Texel, faisant capituler la forteresse de Stettin, participant à toutes les grandes charges.Au départ, l’équipement du hussard se composait d’un sabre de cavalerie, de la lance et d’une armure légère.

La principale attaque consistait en une charge compacte à la lance contre des troupes d’infanterie. Ils étaient également employés pour la reconnaissance et les raids pour approvisionner l’armée en marche. Au combat leur fonction était également de harceler l’ennemi, de s’emparer des batteries d’artillerie ou de pourchasser les troupes en débâcle. Les hussards polonais sont aussi connus pour porter dans le dos une ou deux ailes accrochés à l’armure ou à la selle, dont l’utilité reste incertaine (emploi lors de parades, effet psychologique ou technique de protection). Leur rôle le plus probable étant par leur bruissement lors de la charge, de donner l’impression d’un plus grand nombre d’assaillants, technique de guerre psychologique réemployée bien plus tard sur les bombardiers en piqué allemands Stuka de la Seconde Guerre mondiale à l’aide d’une sirène surnommée trompette de Jéricho.Avec le temps, ils devinrent une troupe d’élite à l’uniforme coloré. Leur armement laissa de côté la lance pour la carabine légère et les pistolets ; le sabre fut conservé et, est même un élément caractéristique du hussard descendu de cheval. Il pend en effet très bas derrière les jambes, et les courroies qui le retiennent supportent aussi la sabretache, (pochette plate ornée de l’emblème du régiment).

Les chevau-légers ou lanciers

Unités d’ancien régime, les chevau-légers disparaissent à la Révolution. On trouve, cependant au début de l’Empire un régiment de chevau-légers belges de Arenberg qui est transformé en régiment de chasseurs. En mars 1807, les chevau-légers renaissent à partir de la garde d’honneur de l’Empereur constituée par des éléments de la noblesse polonaise à l’arrivée de Napoléon à Varsovie. En décembre 1809 est constitué un 2ème régiment de chevau-légers lanciers à partir du 1er hussards hollandais, qui prend le nom de lanciers rouges à cause de la couleur de l’uniforme. Le 18 juin 1811, les succès des chevau-légers (dont celui de Somosirra), incite l’Empereur à créer 9 régiments de cette arme. Il faut ajouter que les appellations de chevau-légers et de lanciers se recouvrent sous l’Empire.

Les chasseurs à cheval

Un chasseur à cheval est un type de cavalier léger, chargé généralement de l’éclairage de l’armée.Les chasseurs pouvaient être utilisés pour poursuivre les unités ennemies en déroute, elle était comme la dague dans la main de l’armée qui achevait les blessés.Très variés, les uniformes sont unifiés par le décret du 24 décembre 1809 et les chasseurs portent désormais l’habit vert foncé avec revers de même couleur.

Cavalerie de ligne

On classe dans cette catégorie les Lanciers et les Dragons. La cavalerie de ligne, comme la cavalerie lourde, était utilisée pour créer une faille dans les lignes ennemies et ainsi permettre aux unités d’infanterie de pénétrer à l’intérieur des rangs ennemis. Leurs chevaux avaient une taille comprise entre 153 et 155 cm. Les régiments de cavalerie de ligne appartenaient, pratiquement tous, au corps de réserve de cavalerie. Les Dragons étaient normalement destinés à se déplacer à cheval et à combattre à pied. Les Lanciers, comme leur nom l’indique, étaient armés de lances. Le régiment des Dragons de la Garde (aussi appelé Dragons de l’impératrice) constituait le seul régiment de cavalerie de ligne de la Garde.

Régiment de dragons de la Garde impériale

Les régiments de dragons de la ligne s’étant illustré lors de la Campagne d’Allemagne en 1805, Napoléon Ier crée en 1806, lors de la recomposition de la cavalerie de la Garde Impériale, le régiment de dragons de la Garde impériale. Ce régiment est très vite appelé Dragons de l’Impératrice, en hommage à sa marraine Joséphine de Beauharnais.

A l’origine (décret du 15 avril 1806) le régiment comprend 3 escadrons dirigés par 60 officiers. Le premier composés de vélites comptaient 296 hommes. Les deux autres escadrons, réguliers, comptaient 476 cavaliers. Pour compléter cette nouvelle unité, chacun des trente régiments de dragons de la Ligne fournira 12 hommes ayant 10 ans de service. Les officiers seront nommés directement par Napoléon Ier. Les sous-officiers seront fournis par les régiments de brigadiers et de chasseurs pour les deux tiers, le dernier tiers provenant des dragons de la Ligne. Deux escadrons furent rajoutés en 1807 portant le nombre d’hommes à 1269. Le régiment est rejoint le 9 décembre 1813 par le 3e régiment des éclaireurs de la Garde impériale.L’habillement et l’armement de ce corps est le même que ceux des Grenadiers à cheval de la Garde impériale, sachant que ce qui était bleu chez ces derniers est vert pour les dragons. À la place du bonnet à poil, un casque en cuivre à crinière pendante de style néo-grecque Minerve, orné d’un plumet rouge.

Les Lanciers

Les lanciers sont une unité de cavalerie de ligne, combattant avec une lance.Même s’il y a toujours eu des cavaliers combattant armés d’une lance, les lanciers au sens moderne du terme sont originaires de Pologne, au XVIIIe siècle. Les lanciers polonais prouvèrent leur efficacité au service de la Grande Armée de Napoléon Ier, et à la fin des guerres de la Révolution française et de l’Empire, tous les États européens avaient leurs propres régiments de lanciers.Les lanciers ont un uniforme typique, composé d’une veste à larges revers colorés formant plastron devant, une ceinture colorée, et un chapeau carré (la chapska) d’origine polonaise. Leurs lances sont habituellement ornées de petits pennons juste au-dessous du fer de lance Leur équivalent germanique sont les uhlans.

Cavalerie lourde

La cavalerie lourde de l’armée impériale est constituée par les Cuirassiers, les Carabiniers et les Grenadiers à cheval. Dans ces unités d’élite, les cavaliers étaient des hommes robustes tout comme leur monture dont la taille était fixée règlementairement entre 155 cm et 160 cm. La cavalerie lourde appartenait au corps de réserve de cavalerie. On dénombre 14 régiments de Cuirassiers. Ces unités sont destinées à créer la rupture dans une ligne défensive ennemie préalablement affaiblie par des tirs d’artillerie.

Les Cuirassiers peuvent aussi charger la cavalerie ennemie. Enfin, leur dernier rôle était de poursuivre l’armée ennemie lorsque celle-ci se repliait ou battait en retraite . Les Cuirassiers montent des chevaux spécialement sélectionnés pour leur taille et leur puissance. Ils portent, comme l’indique leur nom une cuirasse. Cette protection en tôle de 3 mm d’épaisseur pèse 7 kg. et protège le torse et le dos contre les coups de sabre. Elle n’arrête pas les balles de fusil. Le Cuirassier porte un casque avec un cimier surmonté d’une houppette et avec, pour protéger la nuque, une longue crinière noire. Il est armé d’un long sabre droit, d’un pistolet et d’un mousquet. Ce dernier est souvent laissé à l’arrière. On ne compte que deux régiments de Carabiniers à cheval. Leurs missions sont similaires à celles des Cuirassiers. Les Carabiniers portent également, depuis 1810, une cuirasse mais de couleur jaune. Cette décision fut prise par Napoléon suite aux nombreuses pertes, en 1809, dues aux lances des Ulhans autrichiens. Le régiment de cavalerie lourde de la Garde était le régiment de Grenadiers à cheval de la Garde. Ceux-ci, contrairement à leur nom,ne jetaient pas de grenades.

Les Cuirassiers

Responsables des charges décisives de cavalerie sous l’Empire, les cuirassiers constituent avec les carabiniers, la grosse cavalerie. Ces douze premiers régiments de cavalerie sont créés par l’arrêté du 24 septembre 1803. En 1807, un régiment compte 5 escadrons avec un effectif de 1040 hommes. La taille minimale des cuirassiers était fixée à 1.73 mètre. Ils sont armés de la carabine, du sabre droit et de deux pistolets, portent une cuirasse double qui couvre poitrine et dos, un cimier de cuivre jaune orné d’une houpette et d’une crinières noires. Leur rôle a été capital dans les plus grandes batailles.

Les Carabiniers

C’est Henri IV qui crée les carabiniers comme éléments d’élite de la grosse cavalerie. Cependant, il faut attendre 1788 pour qu’ils deviennent un corps autonome sous forme de deux régiments. Vêtus de l’Habit bleu national en 1802, leur uniforme est modifié par le décret du 24 décembre 1809 : habit blanc, double cuirasse en acier recouvert d’une feuille de cuivre, casque à visière et couvre-nuque surmonté d’un cimier de cuivre jaune orné d’une chenille de crin écarlate. Ils sont armés de la carabine, du sabre et d’une paire de pistolets.

Grenadiers à cheval

Montés sur des chevaux de robe sombre, ils chargeront d’Austerlitz à Waterloo en cueillant les lauriers de la gloire.A partir de 1804, où il prend son nom définitif de Grenadiers à cheval de la Garde impériale, le régiment est composé de 1018 cavaliers organisés en 4 escadrons et d’un état-major de 32 hommes. En 1805 et 1806, deux escadrons de vélites sont rajoutés, pour être abandonnés, en fait fusionnés, au profit d’un cinquième escadron en 1811. En 1813 lui est rattaché le 1er régiment des éclaireurs de la Garde impériale, régiment d’élite de la Vieille Garde commandé par le Colonel Claude Testot-Ferry, qui prendra alors le nom d’éclaireurs-grenadiers.

En grand uniforme, les grenadiers portent : l’habit en drap bleu impérial, à collet en drap de fond, revers blanc, parements écarlates avec pattes blanches, doublure des basques écarlates, les retroussis ornés de quatre grenades brodées en laine aurore sur drap blanc, tour des poches en long figuré par un passepoil écarlate, boutons en cuivre estampés d’une aigle couronnée, contre-épaulettes et aiguillettes de laine aurore, les contre-épaulettes doublées d’écarlate ; veste blanche, boutons de cuivre ; col blanc, cravate noire ; culotte de peau de daim ou de mouton ; bottes fortes ; gants blancs à la crispin ; bonnet d’ourson sans plaque, avec jugulaires en cuivre, cordon, raquette et glands en laine aurore, grenade en laine aurore brodée sur drap écarlate au sommet, plumet rouge et cocarde aux couleurs de l’Empire (bleu, rouge, blanc à l’extérieur).

Le sabre est en monture en cuivre, fourreau en cuir et cuivre. La troupe monte des chevaux noirs mais le plus souvent bai brun ou alezan foncé.Le premier réel chef de corps est Bessières lors de la Seconde campagne d’Italie. A partir de 1800, c’est le général Ordener qui prendra le commandement jusqu’en 1806. À Austerlitz, Louis Lepic sera nommé colonel-major du régiment. Le général Walther remplace Ordener en 1806, et se voit rapidement accompagné de Laferrière-Lévêque en colonel-major.. En 1812, les cinq escadrons sont commandés par respectivement : Perrot, Mesmer, Rémy, Hardy et Morin. En 1813, les grenadiers perdent Walther. Son successeur Claude Étienne Guyot sera grièvement blessé de deux coups de feu à la bataille de Waterloo, ainsi que son ex colonel-major, le général Jean-Baptiste Auguste Marie Jamin, marquis de Bermuy.

Artillerie

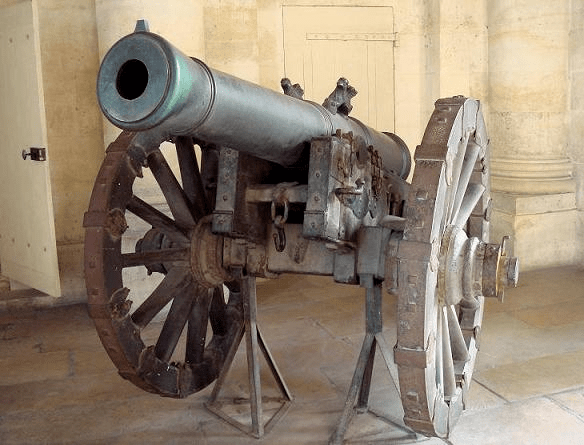

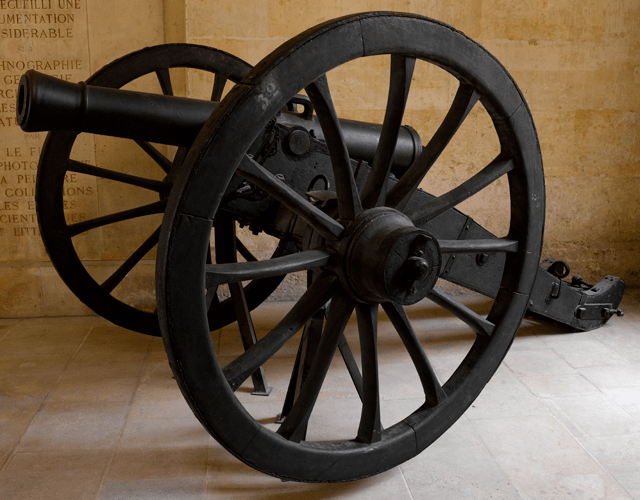

Artillerie Gribeauval

Cette artillerie à tube en bronze comprend des pièces tirant des boulets de 4, 8 et 12 livres (soit environ 2, 4 et 6 kg). La portée pratique est d’environ 600 m à mitraille et de 800 m pour les boulets. Par ricochet ceux-ci pouvaient tuer jusqu’à 2000 m.Des boulets rouges, boulets plein chauffés qui on un effet incendiaires. Boulets ramés ,boulets reliés par une chaine pour démâter les navires. Les boites à mitrailles,cylindres en fer blanc remplies de petites balle en fonte,extremement dévastateur sur l’infanteries et la cavaleries à courtes distance.Certains équipages combinaient mitrailles et boulets pleins. Ce canon permettait de tirer deux coups à la minute.

L’obusier est d’un calibre de 220 mm (8 pouces) qui envoie jusqu’à 1200 m un boulet de 14 kg en fonte de fer creux empli de poudre dans lequel est vissée une fusée munie de deux mèches qui s’enflamment dès le coup de départ. Elle est équipée d’une visée à vis et hausse axiale. En principe, pour le service d’une pièce de 12, il fallait deux canonniers, six servants principaux, plus sept servants d’infanterie si besoin.

Dans l’artillerie napoléonienne, on distingue trois types d’unité : la compagnie d’artillerie à pied, la compagnie d’artillerie à cheval et la compagnie du train. Certains auteurs utilisent l’appellation batterie plutôt que compagnie. Les compagnies d’artillerie à pied ou à cheval assurent la mise en ouvre des pièces (la mise en place des pièces, leur préparation pour le tir et le tir en lui-même) tandis que les compagnies du train sont en charge de leur transport.

-Les compagnies d’artillerie à pied ont un effectif de 120 hommes (4 officiers, 10 sous-officiers et 106 hommes de troupe) et n’ont aucun cheval. La compagnie à pied met en ouvre 6 canons et 2 obusiers. -Les compagnies d’artillerie à cheval ont un effectif de 100 hommes (4 officiers, 10 sous-officiers et 80 hommes de troupe). Chaque homme dispose d’un cheval de selle. La compagnie à cheval met en ouvre 4 canons et 2 obusiers. -Les compagnies du train ont un effectif théorique de 141 hommes (1 officier, 14 sous-officiers, 126 hommes de troupe). Elles disposent de 20 chevaux de selle et de 230 chevaux de trait. Cette organisation a pour but de ne pas laisser les chevaux de trait trop près des pièces lors de la bataille. Les pièces d’artillerie comprennent des canons dont le calibre peut être de 4, 6, 8 ou 12 livres et des obusiers de 5 ou 6 pouces. L’attelage d’un canon ou d’un obusier est de 4 chevaux de trait sauf pour le canon de 12 livres qui en requiert 6. Les caissons à munitions sont tirés par 4 chevaux. Généralement, 3 caissons à munitions sont prévus par pièce. La Garde impériale disposait elle aussi d’une puissante réserve d’artillerie.

Le canon de campagne de 6 est emblématique de ce système. Son appellation signifie qu’il tire un boulet de 6 livres, soit environ 2,9 kg. Son adoption réduit le nombre des calibres de l’artillerie de campagne en supprimant les canons de 4 et de 8 livres. Mais elle permet surtout l’utilisation de l’abondante provision de boulets de 6 livres pris à l’ennemi prussien et autrichien.

Adopté dans la précipitation, le système de l’an XI présente plusieurs défauts, dont celui d’affûts et d’avant-train inadaptés aux guerres menées par Napoléon Ier. Aglaure fait partie de cette génération de pièces modifiées à partir de 1808, avec un tube du système de l’an XI et un affût hybride. Celui-ci est composé de parties en bois de l’an XI et d’éléments divers (ferrures, système de pointage, etc.) issus de l’artillerie prussienne.

Ce canon guerrier porte bien son nom puisqu’il fait référence à Aglaure, fille du premier roi d’Athènes qui, dans la mythologie grecque, était la maîtresse d’Arès, dieu de la guerre.

Services de soutien

Les services de soutien de la Grande Armée, comme leur nom l’indique, apportent un soutien important et efficace aux autres unités de l’armée napoléonienne. On y trouve des ingénieurs, des officiers de santé, des estafettes, des commissaires des guerres …

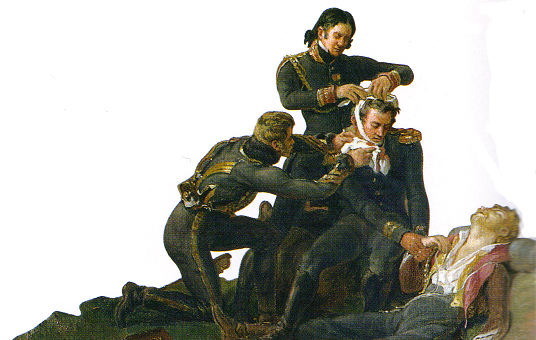

Service de santé

Le service de santé de la Grande Armée comprend une poignée d’hommes de haute valeur, tant chirurgiens que médecins, comme Larrey (surnommé « la providence du soldat » mais malheureusement, un peu trop partisan de l’amputation), Percy ou Desgenettes, mais il souffre d’une pénurie de moyens incroyable, en grande part pour les mêmes raisons que celles qui marquent le ravitaillement général. Le peu de matériel existant relève non des officiers de santé, mais des commissaires des guerres de l’intendance, et cette absence d’autonomie paralyse l’organisation du transport des blessés. L’évacuation des blessés a généralement lieu sur des brancards improvisés avec des fusils ou des brancards ; les compagnies d’infirmiers militaires ne verront le jour qu’après Wagram.

D’après les règlements, ces ambulances devaient se tenir à une lieue de l’armée. Les blessés restaient sur le champ de bataille jusque après le combat. C’est seulement alors que, réunis sur un emplacement favorable ils recevaient les secours réellement efficaces des chirurgiens. Mais la grande quantité d’équipages interposés entre l’armée et l’ambulance empêchait celle-ci de se rendre auprès des malades avant vingt-quatre ou trente six heures, et beaucoup d’entre eux périssaient.

Toutefois, dès le début de l’Empire, Larrey se préoccupe sérieusement du problème et conçoit des divisions d’ambulances volantes comprenant chacune 12 voitures légères, couvertes, bien suspendues et bien aérées, les unes à deux roues pouvant transporter deux blessés allongés, les autres à quatre roues capables d’emporter quatre blessés. À côté de ces ambulances de Larrey vont apparaître les « caissons de Wurtz », préconisés par Percy, qui sont de grands coffres roulants très maniables, tractés par six chevaux et contenant les moyens de secours pour 1200 blessés, avec quatre chirurgiens et aides, montés à califourchon sur le coffre pendant les déplacements. Mais ce matériel si utile, réalisé en trop petite quantité, restera la plupart du temps au seul service de la Garde impériale. L’organisation théorique n’est pourtant pas mauvaise. On y trouve :

Des divisions d’ambulances volantes, qui sont affectées aux divisions d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie et qui s’occupent du ramassage des blessés de leur division, de leur transport vers les dépôts d’ambulance (ou à défaut vers les églises ou les monastères les plus proches), ainsi que de l’enterrement des morts.

Des dépôts d’ambulance, qui sont des hôpitaux temporaires divisés en hôpitaux de ligne (répartis sur trois lignes de plus en plus éloignées du champ de bataille, ils reçoivent les blessés des ambulances) et en hôpitaux spéciaux (pour les galeux et les vénériens).

Enfin, des dépôts de convalescence (pour les soldats convalescents).

Chaque régiment est assisté d’un chirurgien-major, de 4 à 5 aides-chirurgiens et de plus, dans la cavalerie, d’un vétérinaire. Mais, en dehors de la Garde impériale, ces praticiens sont en majorité des opérateurs empiriques ou représentent le rebut de la médecine, et pour tous les soins d’urgence, ils n’ont sous la main pour chaque régiment qu’un caisson contenant 54 kg. de linge à pansements, 12,5 kg. de charpie et une caisse d’outils à amputation. En arrière de la ligne de combat, lorsque les dépôts d’ambulance de la Grande Armée sont débordés ou pleins, les blessés sont acheminés soit dans les hôpitaux des pays occupés, soit à défaut, dans les couvents ou les églises. Ce sont alors en majeure partie des médecins allemands, voire de nationalité ennemie (prussiens ou autrichiens) qui prodiguent leurs soins, presque toujours avec un grande dévouement et parfois même avec un désintéressement qui les rendront dignes d’éloges. Les conditions d’hygiène y sont généralement lamentables et les épidémies de typhus et de dysenterie y tuent plus que la mitraille sur le champ de bataille.

Génie

La Grande Armée a toujours eu besoin d’ingénieurs militaires de différents types: les constructeurs de ponts de la Grande Armée, les pontonniers, avaient une part importante dans la machine militaire de Napoléon. Leur rôle premier était de faire passer des troupes de l’autre côté d’un obstacle d’eau. Souvent, Napoléon leur a permis de construire des ponts pour permettre à une partie de son armée de déborder les positions ennemies en traversant la rivière, au moment où les ennemis s’y attendent le moins. Ils ont aussi, dans le cadre de la désastreuse retraite de Russie, sauvé l’armée d’une annihilation complète à la Bérésina. Napoléon connaissait la valeur de ses pontonniers et en avait formées 14 compagnies, toutes sous le commandement d’un brillant ingénieur, le général Jean Baptiste Eblé.

Leur formation difficile, leur équipement spécial et leurs outils leur permettaient de construire rapidement les différentes parties d’un pont. Ensuite, ils les assemblaient et mettaient le pont en place. Tout le matériel, les outils et les pièces restantes (les parties d’un pont quand elles étaient réutilisables) étaient acheminés par des wagons. S’ils n’avaient pas de pièces déjà fabriquées, ils pouvaient en faire en utilisant les forges mobiles à cheval des pontonniers. Une simple compagnie de pontonniers peut construire un pont de plus de 80 arches en sept heures.

La travée mesurait alors de 120 à 150 mètres de longueur, ce qui représente un exploit impressionnant. en plus des pontonniers, on trouvait aussi des compagnies de sapeurs, chargées de détruire les fortifications ennemies. Ils étaient utilisés moins souvent dans leur rôle théorique que les pontonniers, car l’Empereur a appris, pendant ses premières campagnes (notamment lors du siège de Saint-Jean-d’Acre), que les sapeurs sont meilleurs quand il s’agit de contourner des fortifications isolées, et même, si possible, de directement les attaquer (assaillir des forteresses, monter à l’assaut sur des échelles, saper les murs ennemis…). Les différents types de compagnies d’ingénieurs étaient regroupées dans les bataillons et les régiments formant le Génie (le mot génie signifiait au départ « ingénieur » en argot). Ce nom, employé comme il l’est aujourd’hui est un jeu de mot et une référence à leurs capacités apparemment magiques (tout comme le mythique et légendaire « génie de la lampe »).

Gendarmerie

La loi du 16 février 1791 marque la véritable naissance de la gendarmerie telle que nous la connaissons actuellement. La loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) précise que « le corps de la Gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l’intérieur de la République le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ». L’Arme est organisée en 25 divisions, 50 escadrons, 100 compagnies et 2000 brigades. Les missions de la gendarmerie sont de deux ordres : les missions de police administrative, destinées à prévenir les troubles (surveillance générale, lutte contre le vagabondage, missions d’assistance, escorte des convois, maintien de l’ordre lors des marchés, foires, fêtes et rassemblements divers) ; les missions de police judiciaire, destinées à réprimer les faits n’ayant pu être empêchés (constatation des crimes et délits, établissement de procès-verbaux, réception des plaintes et des témoignages, arrestation des criminels). Le Consulat et l’Empire virent la gendarmerie se renforcer de façon significative. Celle-ci fut, pour la première fois, placée sous l’autorité d’une inspection générale de la gendarmerie, indépendante du ministère de la Guerre et dirigée par un premier inspecteur général en la personne du maréchal Bon Adrien Jeannot de Moncey, nommé en 1801. Ses effectifs furent augmentés. Son rôle fut essentiel dans la lutte contre le brigandage et l’insoumission. Elle participa à de nombreuses batailles, notamment dans le cadre de la guerre d’Espagne. Ses actions d’éclat ont fait l’objet d’inscriptions sur ses emblèmes.