Récits et anecdotes de l’Empire napoléonien qui ont marqué l’histoire, imprégnez vous du règne du plus célèbre des empereur et dieu de la guerre, Napoléon Bonaparte.

Capitaine coignet (automne 1805)

« Jamais on n’a fait une marche aussi pénible. On ne nous a pas donné une heure de sommeil: jour et nuit en marche par pelotons ,et se tenir par rangs les uns et les autres pour ne pas tomber. Ceux qui tombaient, rien ne pouvait les réveiller. Il en tombait dans les fossés d’eau, impossible de les réveiller ;les coups de plat de sabre n’y faisaient rien du tout .On faisait chanter, la musique jouait, les tambours battaient la charge, rien n’était maître du sommeil .Les nuits étaient terribles pour nous. Je me trouvais à la droite d’une section ;sur les minuits je dérivai à droite dans le penchant de la route; me voilà renversé sur le côté; je dégringole .Je ne m’arrête qu’après être arrivé dans une prairie et je n’abandonnais pas mon fusil ,je roulais dans l’autre monde. Mon brave capitaine fit descendre pour venir me chercher et j’étais brisé .Ils prirent mon sac et mon fusil et je fus bien réveillé pour longtemps ».

Sous-lieutenant Marc Desboeufs (septembre 1809)

L’Empereur vint nous passer en revue dans les premiers jours de septembre.Il avait beaucoup grossi depuis que je l’avais vu à Paris en 1800. Il portait ce jour-là ,selon son habitude, le chapeau si connu, de vieilles épaulettes de colonel, un habit de drap bleu à collet et parements rouge, une veste et un pantalon de casimir blanc et des bottes à l’écuyère .Après quelques manœuvres ,le corps d’armée défila devant lui: il était à piéd, les mains derrière le dos ,le haut du corps un peu courbé, prenant de temps en temps des prises de tabac ,et indiquant du doigt la place de bataille des régiments .À mesure que les soldats arrivaient sous ses yeux, ils criaient: « Vive l’Empereur ! »Ces cris partaient du cœur et étaient poussés avec un enthousiasme qui tenait presque du délire. Tandis que je criais comme les autres, je regardais ce grand homme avec admiration ,et je me disais : »La voilà ,cette tête puissante ,la première du monde d’où sont sortis tant de prodiges « Alors, redoublant de force, je m’écriais de nouveau: » Vive l’Empereur! « Quel guerrier n’eût pas été émus? Nous avions devant nous le plus grand capitaine qui ait encore paru sur la terre .L’Empereur accorda vingt croix au régiment .La solde fut mise au courant, moitié en traites sur le trésor français ,moitié en papier-monnaie autrichiens ;je réalisai ainsi deux mille francs que j’envoyai à ma mère ».

![]()

« Le lendemain de la bataille de Toulouse le 10 avril 1814,nous nous attendions à ce que le feu recommençât avec le jour ,mais on ne tira pas un seul coup de feu .Dans un conseil de guerre tenu pendant la nuit ,il avait été décidé que l’armée battrait en retraite ;elle partit vers dix heures du soir et se rendit en deux jours à Castelnaudary ,où nous apprîmes l’abdication de l’Empereur et le retour des Bourbons .Cette nouvelle me consterna ainsi que tous mes camarades. Etrangers à la politique et aux factions, éloignés sans cesse de la France, nous ne connaissions l’Empereur que par sa gloire et ne combattions que pour l’honneur national. Les guerres qui nous avaient élevés au rang de premier peuple du monde nous avaient toujours été présentées comme justes et nécessaires ;aussi nous confondions dans nos cœurs le souverain et la patrie ;la chute de l’un, l’abaissement de l’autre, nous étaient également sensibles, et dans ce moment nous serions morts et pour elle et pour lui. Le colonel nous lut l’ordre du jour annonçant le changement de dynastie, il leva ensuite son chapeau et cria » Vive le Roi! Personne ne répondit. Il répéta son vivat, même silence. Les officiers ,les regards baissés, laissaient voir de grosses larmes roulant sur leurs joues ».

![]()

M. de Fezensac (novembre 1805)

Le 4 novembre,nous étions devant Scharnitz.Le fort qui porte ce nom est une demi-couronne taillée dans le roc,avec un large fossé appuyé sur sa droite par le fort de Leutasch.On devait enlever ces deux postes pour pénétrer dans le Tyrol et les enlever promptement,afin de cacher à l’ennemi notre petit nombre(9000 hommes) et ne pas lui laisser le temps de se réunir.Le 69e régiment de la division Loison attaqua le fort Leutasch. La collonne,guidée par des chasseurs de chamois,s’engagea dans des sentiers qu’on jugeait impraticables.Surpris par cette attaque imprévue,le commandant se rendit avec trois cents hommes.Alors le général Loison envoya le 76e à Seefeld pour tourner Scharnitz.En même temps,le 69e gravit les hauteurs presque innaccessibles du côté de Leutasch,malgré les balles et les pierres lancées par les chasseurs tyroliens.Les soldats,en s’accrochant aux arbustes,aux racines,en enfonçant les baïonnettes dans les fentes des rochers,parvinrent au sommet où ils plantèrent l’aigle du régiment.A cette vue,la troisième division commenca l’attaque de front;en peu d’instants le 25e léger,soutenu par le 27e,emporta le fort d’assaut.

La seconde brigade(50e et 69e)restait en réserve. On prit dans Scharnitz mille huit cents hommes et seize pièces de canon. Le maréchal Ney hâta d’arriver à Insbrück ,où l’on trouva beaucoup de pièces d’artillerie, seize mille fusils et un grand approvisionnement de poudre. Par une heureuse circonstance, le 76e y reprit ses drapeaux qu’il avait autrefois perdus dans le pays des Grisons. La veille de l’attaque de Scharnitz fut l’époque de la création des compagnies de voltigeurs. On en avait fait l’essai au camp de Montreuil, sous le commandement de M. de Mazure ,mon capitaine .A ce titre le commandement de la nouvelle compagnie lui appartenait dans le premier bataillon. On choisit les hommes les plus petits, les plus lestes, et le bataillon se trouva encadré de deux compagnies d’élite, les grenadiers à droite, les voltigeurs à gauche. Dès les premiers instants on sentit l’avantage de cette création: aussi, tout le monde sait les services qu’ont rendus les voltigeurs, la réputation qu’il ont acquise.

![]()

Le lendemain de notre arrivée au fort de Leutasch,une femme vétue de deuil,et dont le mari,officier dans l’armée autrichienne,avait été tué dans l’attaque de la ville,vint nous demander la permission de rechercher son corps.Quelques renseignements indiquaient l’endroit où il avait été enterré.Nous lui rendîmes volontiers ce triste service,et les soldats aidèrent les paysans qu’elle avait amenés pour ce travail.Les morts étaient enterrés assez près les uns des autres et ce fut un spectacle cruel que de la voir chercher à distinguer parmi tous ces cadavres celui de son mari. Aussitôt qu’elle l’eut reconnu,elle l’embrassa,lui parla comme s’il pouvait l’entendre,et tomba évanouie en le tenant encore serré dans ses bras. Les soldats restèrent silencieux et vivement émus.Au bout d’un instant,l’un d’eux hasarda une plaisanterie sur cette tendresse si extraordinaire, et tous se mirent à rire,oubliant que l’instant d’auparavant ils étaient près à pleurer.

![]()

Enseigne H.R. Gronow,Waterloo,18 juin 1815

A quatre heures,notre carré était un véritable hôpital,rempli de morts,de mourrants et de soldats mutilés.Les charges de cavalerie étaient en apparence redoutables,mais en réalités elles étaient pour nous un grand soulagement,dans la mesure où l’artillerie ne pouvait plus nous tirer dessue. La terre trembla sous l’énorme masse d’hommes et de chevaux.Je n’oublierai jamais le bruit étrange que faisaient nos balles contre les cuirasses des cavaliers de Kellerman et Milhaud,six ou sept mille hommes,qui nous attaquèrent avec fureur.Je peux seulement le comparer,à l’aide d’une image quelque peu modeste,au bruit d’un violent orage de grêle frappant contre les carreaux.

![]()

Capitaine coignet,Austerlitz, 2 décembre 1805

Nous voici au 2 décembre;l’Empereur partit de bon matin pour visiter ses avant-postes et voir la position de l’armée russe:il revint sur un plateau au-dessus de celui où il avait passé la nuit;il nous fait mettre en bataille derrière lui avec les grenadiers d’Oudinot.Tout ses Maréchaux étaient près de lui;il les fit partir à leur poste.L’armée montait ce mamelon pour redescendre dans les bas-fonds,franchir un ruisseau et arriver au piéd de la montagne de Pratzen,où les russes nous attendaient le plus tranquillement du monde.Lorsque les colonnes furent passées,l’Empereur nous fit suivre le mouvement.Nous étions vingt-cinq mille bonnets à poils,et des gaillards.

Nos bataillons montèrent cette côte l’arme au bras et,arrivés à distance,ils souhaitèrent le bonjour à la première ligne par des feux de bataillon,puis la baïonnette croisée sur la première ligne des Russes,en battant la charge.La musique se faisait entendre,sur l’air:

On va leur percer le flanc

Les tambours répétaient:

Rantanplan,tirelire en plan!On va leur percer le flanc,que nous allons rire!

Du premier choc,nos soldats enfoncèrent la première ligne,et nous,derrière les soldats,la seconde ligne.On perça le centre de leurs armée et nous fûmes maîtres du plateau de Pratzen,mais notre aile droite souffrit beaucoup.Nous les voyions qui ne pouvaient monter cette montagne si rapide.Toute la garde de l’Empereur de Russie étaient en masse sur cette hauteur.Mais on nous fit appuyer fortement à droite.Leur cavalerie s’avanca sur un bataillon de 4e qui couvrit de ses débris le champ de bataille.L’Empereur l’aperçoit et dit au général Rapp de charger.Rapp s’élance avec les chasseurs à cheval et les mamelucks,délivre le bataillon,mais est ramené par la garde russe.Le Maréchal Bessières part au galop avec les grenadiers à cheval qui prennent la revanche.Il y eut une mélée pendants plusieurs minutes,tout était pêle-mêle,on ne savait qui serait maître,mais nos grenadiers furent vainqueurs et ils revinrent se placer derrière l’Empereur.Le général Rapp revint couvert de sang, amenant un prince avec lui.On nous avait fait avancer au pas de charge pour soutenir cette lutte;l’infanterie russe était derrière cette masse et nous croyions notre tour arrivé,mais ils battirent en retraite dans la vallée des étangs.

Ne pouvant pas passer sur la chaussée qui était encombrée,il leur fallut passer sur l’étang de gauche en face de nous,et l’Empereur,qui s’aperçut de leur embarras,fait descendre son artillerie et le 2e régiment de grenadiers.Nos cannoniers se mettent en batterie.Voila boulets et obus qui tombent sur la glace,elle cède sous cette masse de Russes qui se voient forcés de prendre un bain,le 2 décembre.Toutes les troupes tapaient des mains,et notre Napoléon se vengeait sur sa tabatière;c’était la défaite totale.La journée se termine à poursuivre et prendre des canons,des équipages et des prisonniers.Le soir,nous couchâmes sur la belle position que la garde russe occupait le matin,et l’Empereur donna tous ses soins à faire ramasser les bléssés.Il y avait deux lieues de champ de bataille à parcourir pour les ramasser,et tous les corps fournirent du monde pour cette pénible corvée.a

![]()

Capitaine Krettly,Ulm 16 octobre 1805

La pluie tombait à torrents.Nous pouvions à peine nous tirer des chemins devenus impraticables,nos chevaux s’enfonçaient jusqu’aux jarrets dans la boue et malgré leur force et leur courage,ces pauvres bêtes avaient bien de la peine,de temps à autre,à se mettre au petit trot.Le régiment des chasseurs à cheval de la Garde impériale,les grenadiers à cheval et les mamelucks se trouvèrent en face des fameux dragons de la tour,dont la réputation de bravoure était connue de toutes les armées de l’Europe.Les Autrichiens envoyaient toujours ce corps en avant…En un instant,ce fut une mélée de cavalerie.Les hommes luttaient corps à corps sur leurs chevaux enfoncés dans la boue jusqu’à l’étrier.Si près les uns des autres nous ne pouvions nous servir de la pointe de nos sabres et nous frappions à la figure à coups de notre lourde poignée.Les dragons de la Tour, après avoir entretenu le choc pendant quelque temps,plièrent enfin et battirent en retraite.

![]()

Dominique-Jean Larrey,(chirurgien en chef de la Garde impériale),20 octobre 1805,reddition d’Ulm

Deux parties bien distinctes composaient ce tableau vraiment pittoresque:Notre armée,rangée en bataille sur le revers de la colline qui contourne circulairement la ville d’Ulm,figurant un amphithéatre dont nos troupes d’infanterie occupaient les gradins.Sa majesté était placée au centre avec son état-major,sur un monticule détaché au pied duquel l’armée ennemie défilait;les divers corps de cavalerie et d’artillerie légère garnissaient les côtés près de la chaussée.L’éclat que réfléchissaient les armes,les drapeaux flottants,un air de satisfaction et de joie brillant sur toutes les figures,tout annonçait dans cette partie du tableau,le succès et la victoire.L’autre partie présentait un aspect bien différent, un corps d’infanterie considérable,marchant en colonnes sérrés,venait déposer ses armes sur les glacis,après avoir défilé devant l’armés française; la cavalerie,mettant pied à terre,rendait les chevaux à nos dragons à pied,auquels ils étaient destinés.

Jugez maintenant de l’humiliation des uns et du contentement des autres.On voyait les glacis et la ville couverts d’armes et d’armures de toutes espèces.Beaucoup de soldats ennemis paraissaient insensibles à cette reddition;d’autres déchiraient leur équipement ou brisaient leurs armes de colère et de désespoir;quelques-uns versaient des larmes sous leur casque et gardaient un profond silence…Auprès du commandant en chef,l’Empereur, couvert d’une redingote grise avec son mauvais chapeau,se tenaient les généraux;son cheval blanc etait derrière lui.Les généraux autrichiens semblaient être à des distances énormes de ce grand homme…

Souvenirs militaires par M. de Fezensac,bataille de Borodino,7 septembre 1812

Au même signal la Garde impériale et les officiers d’état-major partirent du camp;nous nous réunîmes tout près de la redoute qu’on avait prise la veille,et devant laquelle l’Empereur s’était établi.L’attaque devint générale sur toute la ligne,et,pour la première fois,l’Empereur n’y prit personnellement aucune part.Il resta constamment à un quart de lieue du champ de bataille,recevant les rapports de tous les généraux et donnant ses ordres aussi bien qu’on peut les donner de loin.Jamais on ne vit plus d’acharnement que dans cette journée;à peine manoeuvra-t-on;on s’attaqua de front avec fureur.

Les 1er et 3e corps enlevèrent deux fois les deux redoutes de gauche;la grande redoute de droite fut prise par un régiment de cuirassiers,reprise par l’ennemis,enlevée de nouveau par la 1er division du 1er corps,détachée auprès du vice-roi.Le 4e corps emporta le village de Borodino,et soutint un mouvement que fit la droite de l’armée russe pour tourner la position.Je fus envoyé en ce moment auprès du vice-roi,que je trouvai au centre de ses troupes,et je fus témoin de la valeur avec laquelle il repoussa cette attaque.Chaque officier qui revenait du champ de bataille apportait la nouvelle d’une action héroique.Déjà sur toute la ligne nous étions vainqueurs;les russes,repoussés de toutes leurs positions, et cherchant en vain à les reprendres,restaient pendant des heures entières écrasés sous le feu de notre artillerie;à deux heures ils ne combattaient plus que pour la retraite.

On dit que le maréchal Ney demanda alors à l’Empereur de faire au mons avancer la jeune Garde,pour compléter la victoire; il s’y refusa,ne voulant,a-t’il-dit depuis,rien donner au hasard.Le général Kutusow se retira dans la soirée.Nos troupes,accablées de lassitude, purent à peine les poursuivres.Les corps d’armée bivouaquèrent sur le terrain.

La perte fut exessive de part et d’autre:elle peut être évaluée à 28000 Français et 50000 Russes.Je citerai parmi les morts du coté de l’ennemi le prince Eugène de Würtenberg et le prince Bagration;du nôtre,le général Montbrun,commandant un corps de cavalerie,et le général Caulaincourt,frère du duc de Vicence et aide de camp de l’Empereur.Ce dernier fut vivement regretté au quartier général,où il était fort aimé.Il avait été chargé de remplacer le général Montbrun,et il fut tué dans la grande redoute.Un grand nombre d’officiers de tous grades restèrent sur le champ de bataille.

Sergent Lavaux,Iéna,octobre 1806

En moins de deux minutes,par une volée de coup de canon,nous perdîmes 300 hommes de notre régiment.Mon chapeau fut enlevé par le vent d’un boulet.Je tombai à la renverse sans pouvoir me relever car sept ou huit hommes étaient tombés sur moi.Je ne pouvais me dégager de ces malheureux,dont les uns avaient les jambes,les autres les bras coupés.Je ne me pressais pas de me relever,je faisais le mort parmi les autres jusqu’à ce que l’orage fût passé.Après une minute écoulée,je levai un peu la tête et je vis le régiment qui était encore en masse et tout boulversé.Je m’aperçus que je pouvais rejoindre sans danger…La terre était couverte de morts et de bléssés,au point qu’on ne pouvait avancer sans marcher sur ces malheureux.Les uns criaient: »Camarades, attendez moi! »D’autres disaient: »Prenez pitié de nous en nous enlevant d’ici. »Il y en avait qui,les deux jambes coupées,criaient Vive l’Empereur! ».

Récit d’un vieux soldat,Anecdote du notaire

Mme de Beauharnais était allée avec son futur mari chez maître Raguideau, son notaire, chargé de rédiger le contrat de mariage. Ce notaire, qui fut celui de Napoléon, se crut obligé de faire quelques observations à sa cliente. 11 profita d’un moment où il se trouva seul avec elle pour lui renouveler les instances que la plupart de ses amis lui avaient déjà faites, et finit par lui dire : « Comment pouvez-vous épouser un soldat qui n’a que la cape et l’épée? »

Bonaparte, qui se trouvait dans une pièce voisine, dont la porte était entr’ouverte, parut n’avoir rien entendu.

Mais huit années plus tard, le 20 décembre 1804, jour de son couronnement, au moment ou il allait partir pour Notre-Dame, il aperçoit, dans la foule des gens, maître Raguideau ; il le tire à l’écart, et, lui montrant d’un côté le manteau impérial, parsemé d’abeilles d’or, et de l’autre la longue épée de Charlemagne : « Monsieur, lui dit-il en souriant, voilà la cape et voici l’épée. »

Bataille d’Eylau

J’étais tombé près de la porte du cimetière en tentant d’enlever un étendard russe. Je le tenais, mes enfants.Mais c’est une grande chose qu’un drapeau, et voilà quevingt Cosaques des plus furieux et des plus farouches me tombent sur le dos, me reprennent mon trophée et me noient dans mon sang. Cinq blessures, cinq glorieuses blessures ! c’en était assez pour me faire pâmer, mais non pour m’ôter la vie. Je voulais vivre pour suivre mon empereur jusqu’au bout, et j’ai vécu. trop longtemps, hélas !puisque je l’ai vu mourir.

J’étais donc en syncope quand une voix – chérie frappe mes oreilles, qu’une main aimée et vénérée touche mon front, ma main et ma poitrine. « C’est un brave ! » disait Napoléon, le visage incliné sur mon pauvre visage. J’aurais été mort, mes amis, que je serais ressuscité à la voix de mon empereur. En disant: « C’est un brave, » Napoléon arrachait de mes dents un lambeau du drapeau qui en pendait encore, et attachait sur ma poitrine cette croix qu’il portait sur son noble cœur. Il s’éloigna eu répétant :« C’est un brave !» Et moi, mes enfants, je bénissais le fer qui m’avait blessé et je demandais à Dieu de me donner des jours pour servir à la vie et à la mort le grand Napoléon.

Retraite de Russie 1812

Avant Smolensk ,au départ d’une étape ,une voiture sort d’un petit bois pour gagner la route;à côté,un officier supérieur accompagné de deux sapeurs.L’officier ouvre la portière et montre aux sapeurs une jeune fille morte. »Elle etait vêtue d’une robe de soie grise et,par dessus ,une pelisse de la même étoffe garnie de peaux d’hermine.Cette personne ,quoique morte,était belle encore,mais maigre.Malgré notre indifférence pour les scènes tragiques,nous fûmes sensibles en voyant celle-ci;pour mon compte,j’en fus touché jusqu’au larmes,surtout en voyant pleurer l’officier. »Le témoin est le sergent Bourgogne. »Au moment ou les sapeurs emportèrent cette jeune personne qu’ils placèrent sur un coussin,la curiosité me poussa à regarder à l’intérieur de la voiture:je vis la mère et l’autre demoiselle tombés l’une sur l’autre.Elles paraissaient être sans connaissance;enfin le soir de la même journée,elles avaient fini de souffrir ».

Passage de la Bérézina ,novembre 1812

-Auteure, Louise Fusil actrice.Voici tout à côté, Murat qui passe avec l’escadron sacré : « Le roi de Naple tenait son cheval en laisse et sa main était appuyé sur la portière de ma calèche ; Il dit un mot obligeant en me regardant. Son costume me parut des plus bizarres pour un semblable moment et par un froid de vingt degrés. Son col ouvert,son manteau de velours jeté négligemment sur une épaule,ses cheveux bouclés,sa toque de velours noir orné d’une plume blanche, lui donnaient l’air d’un héros de mélodrame.Je ne l’avais jamais vu d’aussi près et je ne pouvais me lasser de le regarder;lorsqu’il fut un peu en arrière de la voiture,je me retournai pour le voir de face.Il s’en aperçut et me fit un gracieux salut de la main.Il etait très coquet et aimait que les femmes prissent garde à lui ».

Campagne de 1813-Capitaine Jean-Baptiste Barrès

Le 29 avril,dans l’après-midi,étant au bivouac,nous entendîmes le canon pour la première fois de cette campagne.Un jeune soldat du 6eme,au bruit de cette canonnade,qui paraissait assez éloignée,fut prendre son fusil aux faisceaux,comme pour le nettoyer,et dit à ses camarades en s’éloignant: »Diable,voici déjà le brutal .Je ne l’entendrai pas longtemps. »Il fut se cacher derrière une haie et se fit sauter la cervelle.Cette action fut considérée comme un acte de folie,car elle était incomprèhensible.Si cet homme craignait la mort,il se la donnait cependant.S’il ne la craignait pas ,il devait attendre qu’elle lui arrivât,naturellement ou accidentellement.

En avant de Strasiedel,nous fûmes salués par toute l’artillerie de la gauche de l’armée ennemie et horriblement mitraillés.Menacés par la cavalerie,nous passâmes de l’ordre en colonne en formation en carré,et nous reçûmes dans cette position des charges incessantes,que nous repoussâmes toujours avec succès.Dès le commencement de l’action,le colonel Henrion eut l’épaulette gauche emportée par un boulet et fut obligé de se retirer.Le commandant Fabre prit le commandement du régiment,et fut remplacé par un capitaine.En moins d’une demi-heure,moi,le cinquième capitaine du bataillon ,je vis arriver mon tour de commander.

Enfin,après trois heures et demie ou quatre heures de lutte opiniâtre ,après avoir perdu la moitié de nos officiers et de nos soldats,vu démonter toutes nos pièces,sauter tout nos caissons,nous nous retirâmes en bon ordre au pas ordinaire,comme sur un terrain d’excercice,et fûmes prendre position derrière le village de Strasiedel,sans être serrés de trop près.Le chef de bataillon Fabre fut admirable dans ce mouvement de retraite:quel sang- froid,quel présence d’esprit,dans cette organisation inculte!Un peu de répit nous ayant été accordé,je m’aperçus que j’avais quarante-trois voltigeurs de moins,et un officier bléssé à la tête.Je l’était aussi en deux endroits,mais si légèrement que je ne pensai pas à quitter le champ de bataille.

Une de ces blessures m’avait été faite par la tête d’un sous-lieutenant ,qui m’avait été jetée à la face.Je fus longtemps couvert de mon propre sang et de la cervelle de cet aimable jeune homme qui,sorti depuis deux mois de l’Ecole militaire,nous disait la veille: »A trente ans ,je serai colonel ou tué ».

Retraite de Russie-pillage du trésor impérial

Mémoires militaires de Joseph Grabowski, officier à l’état-major impérial de Napoléon Ier

Déjà au passage de la Bérézina un grand nombre de voitures, de charrettes et traîneaux étaient restés sur la rive gauche; une partie tomba à l’eau, le reste fut pris par les Russes, avec les officiers et soldats qui les escortaient.Les voitures qui avaient pu passer les ponts avant la bataille de la Bérézina prirent la route de Wilna, mais furent arrêtées au pied de la hauteur de Ronary, non loin de Wilna. Les voitures impériales, celles du trésor de l’armée (20 millions de francs), les voitures des maréchaux et des généraux, des canons, des caissons et des centaines de voitures de différents équipages, fourgons, charrettes, traîneaux s’accumulèrent sur ce point dans le plus grand désordre. Le froid était terrible, et quoique le chemin fût couvert de neige, le verglas empêchait les chevaux, qui n’avaient pas de crampons aux fers, non seulement d’ avancer,mais même de bouger. Les voitures qui réussirent à passer la frontière avaient pris la route de Wilna au Niémen, mais la plus grande partie restait au pied de la hauteur de Ponary.Justement les cosaques se montraient et commençaient à attaquer.

Quelques centaines de soldats, débris de la garde à pied, escortaient le trésor et les équipages de l’Empereur, ainsi que les voitures chargées du butin de Moscou, en particulier la grande croix de l’église d’Ivvan, destinée à être emportée à Paris comme trophée.Malgré tous les efforts, on ne put faire avancer les voitures; toutes se suivaient dans le plus grand désordre; chacun, défendant sa propriété, voulait arriver le premier en haut de la montagne, en bousculant les autres. Mais la cause principale de ce désastre fut l’entêtement qu’avaient mis les Français à ne pas vouloir ferrer leurs chevaux avec des crampons à glace.Tous les chevaux avaient des fers plats, un certain nombre étaient déferrés, et c’étaient eux qui tenaient le mieux sur le verglas. A plusieurs reprises, on avait conseillé l’Empereur et aux maréchaux de donner l’ordre de ferrer les chevaux avec des crampons aigus, mais ce fut en vain.

On avait pourtant l’exemple de notre armée,qui exécuta souvent des charges sur le verglas,et qui opéra sa retraite avec les mêmes cent canons qu’elle avait emmenés en partant pour la campagne de Russie : elle a subi les mêmes froids, résisté aux mêmes verglas que l’armée française.

Les Français étaient convaincus que les fers à crampons fatiguaient les chevaux et pouvaient occasionner des blessures, si l’animal frappait un pied sur l’autre. Gela a pu arriver,c est vrai, mais fort rarement; ce n’était pas une raison pour renoncer aux avantages procurés par les crampons, et sacrifier une quantité de chevaux pour éviter quelques rares accidents.Les grandes pertes en matériel d artillerie, fourgons et caissons furent donc bien dues, sinon à l’obstination, du moins à la négligence des Français. Il en fut de même pour la cavalerie, dont les chevaux n’étaient pas en état de charger, ni même d’avancer.

Revenons maintenant à la hauteur de Ponary, au pied de laquelle s immobilisait dans l’ encombrement une masse d’hommes, de chevaux et

de voitures. Quand les conducteurs se furent convaincus de l’impossibilité de gravir la route,et que les cosaques commencèrent à attaquer

avec vigueur, en tirant des salves d artilleriesur le convoi, ce fut une panique, un sauve-qui-peut, un désarroi général. On coupait les traits

des attelages pour s’enfuir avec les chevaux seuls, on tirait des voitures ce qui pouvait avoir de la valeur… fin même temps, les soldats de la

garde, voyant le trésor impérial, défoncèrent le haut des fourgons à coups de crosse et commencèrent à prendre l’or qui était enfermé dans de petits sacs. Après en avoir pris autant qu’ils pouvaient porter, les hommes de l’escorte laissèrent la place à d’autres.

A ce moment, ce fut un vrai pillage : tout le monde se jetait sur le trésor, les napoléons d’or se mêlaient à la neige. Plusieurs des pillards payèrent de leur vie leur cupidité, tués par les boulets russes. Tous les fourgons du trésor furent brisés, et tous les objets de valeur pillés

et volés; argenterie, habits richement brodés,bijoux, tabatières, montres, or; quelques soldats s’en étaient tellement chargés qu’ils ne pou-vaient plus bouger. Le reste de ces richesses tomba dans les mains des cosaques, en même temps que les Français trop lourdement chargés

qui n’échappèrent pas à leur sort. D’ ailleurs ceux qui échappèrent à la captivité à ce moment ne furent pas plus heureux plus tard, et furent

punis plus cruellement qu’ils ne pouvaient l’imaginer.

Auprès de Wilna, et à Wilna même, quand les soldats fatigués et gelés voulurent prendre un peu de repos et utiliser l’argent pillé pour

réparer leurs forces, la plupart furent faits prisonniers. Les juifs surtout, apercevant l’or et les bijoux, invitaient les fuyards à entrer chez

eux sous prétexte de leur procurer des fourrures, des vêtements ou des chevaux, et quand ces malheureux s’enivraient ou s endormaient,

ont les assassinaient et les dépouillaient. Les autres traînards qui avaient réussi à acheter un cheval ou un traîneau et ceux qui avaient encore assez de force pour suivre l’armée étaient assassinés sur la route ou pendant la nuit par les paysans prussiens. La nouvelle s était répandue que les Français portaient sur eux des richesses; aussi quand un Français entrait dans une auberge, on lui demandait un napoléon d’or pour un verre, et s il avait l’imprudence d’y passer la nuit isolé de ses camarades,on l’assassinait pour lui voler tout ce qu il possédait.

Campagne d’allemagne 1813

Le 1 er avril, le vice-roi fit une reconnaissance de Magdebourg sur Mœckern ; il avait avec lui un régiment de chasseurs â cheval italiens,sous

les ordres du général Pino,et une demi-batterie d’artillerie. Le vice-roi fit arrêter ce détachement, et lui-même, avec une dizaine d’officiers de son état-major el quelques chasseurs à cheval de la garde impériale, partit au galop vers un monticule d’où la vue s’étendait au loin.Nous galopions sur la grande route, bordée de fossés assez profonds et peu éloignée d’une forêt. Nous avions parcouru une bonne distance quand soudain une centaine de cosaques dé houchèrent de la forêt et avec leur « Hurrah » nous attaquèrent. Nous tirâmes nos sabres et entourâmes le prince Eugène.

Heureusement qu’un bon fossé nous séparait des cosaques, qui n’osaient pas tous sauter par-dessus. Néanmoins ils nous attaquèrent avec leurs lances et à coups de pistolet. Quelques chevaux furent blessés,et un fut tué. Celui-là portait un chasseur qui avait sur lui le portefeuille et la longue-vue du vice-roi; le cheval tomba sur son cavalier, le portefeuille fut projeté sur la chaussée.Un officier de cosaques sauta le fossé et se jeta sur le vice-roi. Le général Klicki se mit en travers et se battit comme en duel avec cet officier; en même temps un cosaque cherchait

à percer de sa lance le corps du général Klicki, quand le vice-roi, qui avait son pistolet à la main, lira et tua le cosaque. Nous nous défendîmes à coups de sabre contre ces audacieux,jusqu’à ce que le général Lino vint au grand galop à notre secours.Cet engagement ne dura que quelques minutes, mais si les cosaques avaient montré plus de vigueur, ils pouvaient nous percer tous avec leurs lances.

Gomme souvenir de cette affaire, le vice-roi commanda plus tard à un peintre deux tableaux que j’ai vus dans sa galerie de Munich. Le premier représentait le passage au travers les lignes russes du corps du vice-roi, si vaillamment conduit par le général Klicki. Sur l’autre, était

représentée l’affaire que je viens de rapporter, et pendant laquelle le vice-roi sauva la vie au général Klicki.

Combat de Bisehofswerda 1813

Pendant le combat de Bisehofswerda, la ville fut presque entièrement brûlée. Je n’oublierai jamais cette nuit-là, pendant laquelle je fus envoyé porter des dépêches au maréchal Macdonald. Je partis seul, dans la nuit sombre et pluvieuse. A peu près une lieue avant Bisehofswerda je suivais au grand trot la chaussée, au milieu d’une épaisse forêt. J’entendais distinctement les coups de fusil et le bruit du canon. Lorsque je fus en pleine forêt, j aperçus la route jonchée de cadavres et de blessés. Ces derniers gémissaient, demandaient du secours ou suppliaient qu’on les achevât pour mettre fin à leurs souffrances… Il venait à mes oreilles des appels proférés en différentes langues, car il y avait là des Français, des Russes et des Prussiens.

Les caissons et les fourgons renversés, les chevaux blessés ou tués encombraient la route à un tel point qu’il me fut impossible d avancer.Les reflets de l’incendie de Bisehofswerda éclairaient le terrain au loin et indiquaient le chemin à suivre à travers la foret; à chaque instant j’entendais le sifflement de balles venant du côté de la chaussée. Tirait-on sur moi par vengeance ou par désespoir? Je suivais en silence cette route pénible, en cherchant à avancerdoucement, ce qui notait pas facile; mon cheval, très nerveux, avait peur à chaque pas, j’étais obligé de le pousser à coups d’éperon.Plus j’entrais dans la forêt, plus les cris et les appels des blessés redoublaient : ces malheureux s’approchaient de moi ; la chaussée en était couverte, les fossés où ils s’étaient traînés pour chercher un abri en étaient tellement emplis que je croyais voir remuer une masse humaine effroyable. Je les entendais appeler : « Camarade! Aide-moi !.. .Tue-moi !… Sauvez!… Pour l’amour de Dieu!… Je suis officier… Le sang me suffoque!… Kommcn sie hier!… Helfen sie mil !… Helfen sie doch!… Posaluj!… Pomiluj!…Ubij !… »Mais que pouvais-je faire? Comment les secourir?… Je gardais le silence… Et peut-être était-ce ce silence qui attirait sur moi les coups de ces désespérés…

Enfin je sortis de cette horrible forêt, .je trouvai le camp du maréchal Macdonald tellement éclairé par les lueurs de l’incendie qu’un moment je me crus en plein soleil. Je signalai au maréchal I’horrible situation des blessés. Il la connaissait bien, mais attendait le matin pour envoyer des médecins et des fourgons pour ces malheureux. C est ce qu’il fit en effet; car eu revenant, de grand matin, je rencontrai les ambulances avec les blessés; dans la forêt je vis les chirurgiens à leur triste besogne.Comme d’habitude, les morts furent déshabillés par les paysans, et on les fit enterrer. Les blessés, à l’exception des officiers, ne furent pas transportés à Dresde; 0n établit pour eux un grand campement près de la villa « Findlater » ,ou ces pauvres gens couchèrent sous des tentes ou des hangars.

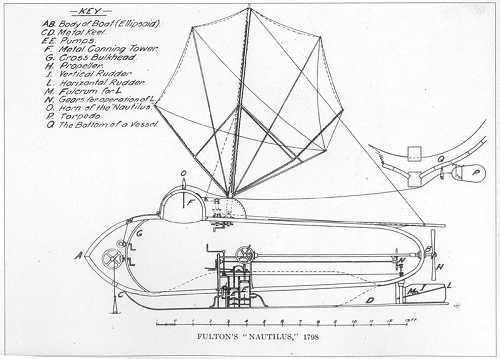

Bonaparte et Robert Fulton (Par le vice-Amiral P. Guépratte)

Robert Fulton est né à Little Britain (Pensylvanie)d’une famille d’émigrés Irlandais.En 1796 il se rendit en France au moment de la lutte héroique contre l’Europe coalisée,et surtout contre l’Angleterre, qui avait établi le blocus se son littoral.Fulton offrit au Directoire ses services pour débarrasser la France de la Flotte Britanique,en la contraignant à lever le blocus;il avait en mains,disait-il,un moyen d’autant plus terrible qu’il était invisible.Il avait conçut les plans d’un sous-marin qu’il nomma « Nautilus »et avec lequel il se faisait fort d’aller placer sous la carène des navires ennemis des barils de poudre destiné à les détruire.Comme tous les pionniers précurseurs ,Fulton se heurta à de la défiance et de l’incrédulité de la part des membres les plus marquants du gouvernements.Il avait beau répéter que « la liberté des mers ferait la liberté et la paix de l’humanité,qu’un pas immense serait fait vers la liberté et la paix universelle », on ne prêtait, dans les hautes sphères , qu’une oreille distraite à ces propositions.

L’Amiral Bruix ayant succédé à Pléville-le-Pelley à la tête du Département de la Marine,Robert Fulton revint à la charge le 5 thermidor,an IV(24 juillet 1798) et son projet fut examiné par une commission composée de savants,tels que Forfait,Prony,Rosily,Burgess-missiessy;leur rapport fut très favorable, et néanmoins le Directoire persista dans son refus de passer outre.

Lorsque Bonaparte fut devenu Premier Consul, Fulton se hâta d’accourir à Paris, et le 13 Vendémiaire an VIII (6 octobre 1800),il adressait au gouvernement de la République Française un mémoire dans lequel apparaissait en pleine lumière la clairvoyance du beau cerveau de ce grand ingénieur.

Le titre en était le suivant :

« Observation sur les effets moraux du « Nautilus »,dans le cas ou il serait employé avec succès … »

Cette fois,l’étude du projet fut confiée à deux savants de tout premier plan,Gaspard Monge et le marquis de Laplace,membre de l’institut.Tous deux s’enthousiasmèrent pous la haute portée de l’invention de Fulton et s’employèrent de leur mieux à neutraliser,auprès du Premier Consul,l’influence hostile du ministre de la Marine de l’époque,Amiral Decrès.Voici d’ailleurs,quelques passages saillants d’un rapport qu’ils adressèrent au Général Bonaparte,le 28 brumaire an IV.

Citoyen Premier Consul

« Vous nous avez chargés d’examiner le degrés de valeur du « Nautilus »,imaginé par le citoyen Robert Fulton et de vous donner notre avis sur les chances de son succès.Au lieu de vous faire ici la description d’un appareil que vous connaissez déjà ,nous vous demandons une entrevue pour le citoyen Fulton et pour nous;il y apportera le modèle de son bâtiment plongeur,et d’un seul coup d’œil,vous vous rendrez compte des manœuvres qu’il est suceptible d’effectuer,et , par suite de la nature des opérations qu’il serait en état d’executer.

Quand à nous,nous ne doutons point de son succès,surtout si l’opération est conduite par l’inventeur lui-même,instruit,ardent et réfléchi!Et surtout,pas d’épreuves préléminaires,qui attireraient l’attention sur l’appareil et lui feraient une publicité malsaine!…

« Mais , citoyen Premier Consul , chargez le citoyen Fulton d’aller attaquer des vaisseaux ennemis avec des torpilles de 200 livres de poudre! »Il importe que cette opération soit poussée avec activité,car en l’espèce,toute lenteur serait funeste!…

Signé : Laplace & G. Monge

Les négociations se poursuivirent sous une forme singulière et quelque peu déconcertantes. Car Bonaparte,généralement si vif et si net dans ses décisions,se refusa à sanctionner de bout en bout le rapport lumineux des deux savants,et se borna à prescrire à l’Amirauté de Brest d’y procéder à des expériences préléminaires,procédé dilatoire et imprudent,ainsi que le déclaraient si sagement Laplace et Monge.En outre, c’est à l’Amiral Villaret-Joyeuse que fut confié le soin de poursuivre l’étude critique de l’appareil en expérience.Or, sans discuter la valeur du sous-marin et de chef de cet officier général,ce choix semblait impliquer le vœu intime d’un « enterrement de 1er classe « ; et en effet , l’Amiral déclarait hautement que ce nouvel engin de guerre navale était de caractère barbare , qui justifierait la pendaison à l’extrémité de la grande verges,comme pirate du capaitaine qui en aurait usé,s’il tombait au pouvoir de l’ennemis.

Dans l’entourage du Premier Consul,on chuchotais couramment que ce dernier jugeait » barbare cette manière de pratiquer la guerre dans l’eau ».

Et pourtant si ,grâce à plusieurs »Nautilus »,Bonaparte était parvenu à détruire la Flotte Britannique,ou , tout au moins,à l’embouteiller dans les ports d’Angleterre en bloquant leur issue,l’Epopée Napoléonienne eût eu des chances de se terminer tout autrement!Bref,si l’Empereur a rejeté le sous-marin de Robert Fulton par sentimentalité et esprit humanitaire- ainsi que le fait parait vraisemblable,-il serait permis de conclure que ce conquérant qui semblait faire si bon marché des excistences humaines, avait plus d’entrailles que les gens qui ont torpillé le « Lusitania » .Quoi qu’il en soit ,les tristesses et les déceptions de l’homme de haute envergure qu’était Robert Fulton ne l’empêchèrent nullement de rendre justice à Bonaparte,ainsi qu’en témoigne le passage suivant d’une lettre signée de lui,écrite après son retour aux Etats-Unis.

Bien des gens semblent croire que si Napoléon avait pu acquérir l’Empire des mers,il aurait réduit Londres en cendres!On se plait parfois à citer Carthage comme un terrible exemple de la vengeance d’un conquérant! »Quand à moi je n’ai jamais pu croire à la vraisemblance d’un tel fait,qui ne ressemblerait en rien à aucun de ses actes.Dans tous les pays que l’Empereur a conquis il a toujours respecté les sciences et les arts!Et la protection éclairée qu’il leur accorde est même inséparable de sa renommée! »

Si j’ai cité ces quelques mots,au moment de clore cette modeste relation,c’était afin de montrer clairement que l’ingénieur de haute valeur était digne de comprendre le grand Capitaine!…

Campagne de Russie

La Grande Armée se dirigea bientôt sur Benchenkowiski, où ses avant-gardes eurent à combattre l’arrière-garde des Russes. Six cents Français furent blessés; cinq cents Russes, trop malades pour être enlevés du champ de bataille,furent placés avec les nôtres dans les temples juifs de la ville et reçurent les mêmes soins.Parmi les blessés se trouvait un colonel russe qui avait reçu un coup de sabre dont le tranchant,

frappant obliquement et de haut en bas, avait abattu le nez dans toute sa longueur, en emportant une partie de la mâchoire supérieure. La plaie résultant de cette blessure permettait de voir toute l’étendue des fosses nasales et de la bouche.Le nez, renversé sur le menton avec un fragment de la mâchoire supérieure , ne tenait plus au reste de la face que par deux petits lambeaux de la lèvre supérieure qui servent à former les commissures de la bouche.Le chirurgien en chef lava cette horrible plaie, détacha des chairs pendantes les fragments osseux qui y adhéraient, enleva les caillots de sang durcis par la poussière qui remplissaient les fosses nasales, et mettant en rapport la lèvre et le nez, il assujettit les lambeaux par dix points de suture. Des pansements méthodiques achevèrent la guérison,qui fut parfaite et eut lieu sans difformité.

Arrivée de la Grande Armée à Witepsk

Le 26 juillet au soir, la Grande Armée entrait dans la ville de Witepsk, que les Russes abandonnèrent aussitôt. Les troupes alliées purent se reposer un peu ; elles en avaient grand besoin.D’ailleurs les subsistances n’étaient pas arrivées avec l’abondance qu’exigeaient les circonstances,et depuis plusieurs jours on ne les avait pas faites régulièrement* Les hôpitaux de Witepsk furent immédiatement organisés pour recevoir les quinze cents Français et Russes qui avaient été blessés les jours précédents.

Le linge manquait; on eut recours à celui des soldats pour faire les pansements. Larrey fut même obligé de sacrifier une partie du sien pour obvier à la pénurie du moment. Cet homme généreux ordonna de minutieuses recherches dans les maisons pour découvrir les blessés, ennemis.On en trouva trois cent cinquante, mutilés par le boulet et l’obus, couchés sur de la paille infecte,et attaqués par la gangrène et la pourriture d’hôpital. Ils mouraient de faim, et avaient été dans l’impossibilité absolue de réclamer des secours.Larrey pratiqua quarante-cinq amputations à la suite des combats des jours précédents. Toutes celles qui furent faites dans les premières vingt-quatre-heures réussirent ; les autres, plus tardives donnèrent des résultats moins bons.Un des succès les plus remarquables fut l’extirpation complète de la cuisse gauche, pratiquée sur un des dragons de la garde.

Il est encore intéressant de signaler la blessure grave d’un soldat russe qui fut frappé au front par un biscaïen du poids de 217 grammes. Ce projectile avait percé l’os frontal au-dessus du sourcil droit et avait pénétré dans l’intérieur du crâne.Malgré le volume de ce biscaïen, on n’apercevait qu’une ouverture de six à huit millimètres, à travers laquelle on pouvait sentir ce corps étranger en introduisant une petite sonde. Ce phénomène s’explique par l’élasticité des fibres osseuses chez les jeunes sujets. Le projectile, en frappant l’os du front, a poussé devant lui les fibres osseuses, qui se sont distendues et ont cédé ; mais aussitôt que le biscaïen a cessé son action dépressive en entrant dans la cavité du crâne, ces fibres sont revenues sur elles-mêmes à cause de leur élasticité ; en sorte qu’une balle de fer plus grosse que le pouce n’a laissé après elle qu’une ouverture d’un diamètre très-minime. Aussi toutes les tentatives ordinaires d’extraction auraient – elles échoué. Larrey élargit la plaie des parties molles, découvrit largement l’ouverture osseuse, et appliqua trois couronnes de trépan communiquant entre elles et avec l’ouverture produite par le biscaïen.Ayant coupé les angles osseux qu’elles laissaient, le chirurgien obtint une ouverture qui lui permit d’extraire le biscaïen à l’aide d’une forte pince et d’un élévatoire. Une grande quantité de sang coagulé et de petits fragments osseux furent en-

suite enlevés. Le cerveau offrait, sous ses enveloppes, une dépression de six à huit millimètres ;le malade guérit entièrement.

On peut rapprocher de ce fait intéressant la relation très-succincte d’une plaie de tête, chez un des grenadiers de la garde. Ce militaire reçut à la partie postérieure de la tête un coup de lance d’un cosaque, si rudement appliqué que le fer traversa toute l’épaisseur de l’os, sans produire de fracture proprement dite, et s’enfonça profondément dans le cerveau. Cette homme, laissé pour mort, fut relevé plusieurs heures après l’accident et soigné.Il a guéri sans altération des facultés intellectuelles, mais il a perdu la parole, le goût et l’odorat.L’estomac s’est affaibli, ainsi que la respiration et les battements du coeur. Ces phénomènes sont produits par un trouble notable apporté dans les fonctions des nerfs de la moelle allongée.

Les derniers instants du Maréchal Michel Ney

A neuf heures, on vint avertir le maréchal que le moment suprême était arrivé. Le temps était froid et sombre. Le maréchal était en deuil ; il passa une redingotte bleue, prit un chapeau rond ; puis , comme il continuait à s’entretenir à voix basse avec M. Depierre, voyant qu’on l’attendait, il dit vivement :« Je suis prêt ! »Il descendit d’un pas ferme les nombreux degrés de l’escalier du Luxembourg. Une voiture de place l’attendait à la porte du jardin. Au moment d’y monter, avec deux officiers de gendarmerie et le curé de Saint-Sulpice, il dit à ce dernier qui voulait lui céder le pas : «Montez le premier, monsieur le curé; je serai plus vite que vous là-haut! » Le funèbre cortège se mit en marche par la grande avenue du Luxembourg qui conduit à l’Observatoire. Le général comte d’Anlhouard avait été chargé par le lieutenant -général Despinois,commandant la division, d’après les instructions des commissaires du roi, d’assurer l’exécution de l’arrêt. Des détachements nombreux de vétérans, de grenadiers royaux et de gendarmes accompagnaient le cortège et gardaient toutes les grilles. Cependant l’exécution se faisait pour ainsi dire à la dérobée , et on avait fait courir le bruit qu’elle aurait lieu à la plaine de Grenelle, où l’on savait que beaucoup d’officiers, qui avaient, servi sous le maréchal Ney, devaient se rendre avec l’intention de l’enlever.

Lorsqu’on fut arrivé à la grille de l’Observatoire, la voilure s’arrêta. Le maréchal fut invité à mettre pied à terre. Alors, il fit ses adieux à M. Depierre, en lui remettant une boite d’or qu’il le pria de faire tenir à la maréchale, et tout l’argent qu’il avait sur lui pour être distribué aux pauvres de la paroisse de Saint-Sulpice. Puis il s’avança d’un pas ferme, et alla se placer à quelques pas du mur d’un jardin près la rue d’Enfer, devant le peloton chargé de l’exécution. L’officier commandant lui proposa de se laisser bander les yeux : « Ignorez-vous, reprit-il, que depuis vingt-cinq ans j’ai l’habitude de regarder en face la balle et le boulet. » Et il s’écria aussitôt : « Je proteste, devant Dieu et devant les hommes, contre le jugement qui me condamne. J’en appelle à la patrie et à la postérité. Vive la France! »

Il allait continuer. L’officier chargé de l’exécution ne l’interrompit pas ; mais la voix du général commandant couvrit la sienne par cet ordre adressé au peloton : Apprêtez armes! Alors, ôtant son chapeau de la main gauche et frappant de l’autre sur son coeur : « Camarades, reprit le braves des braves d’une voix éclatante,faites votre devoir et tirez là; » — Joue… feu cria la même voix qui s’était déjà fait entendre,Au même instant, le héros de tant de batailles tomba pour ne plus se relever.

Retraite de Russie – Un sinistre – Mémoires du sergent Bourgogne

Arrivés à la sortie du bois, et comme nous approchions de Gara, mauvais hameau de quelques maisons, j’aperçus, à une courte distance, une de ces maisons de poste dont j’ai parlé. Aussitôt, je la fis remarquer à un sergent de la compagnie, qui était un Alsacien nommé Mather, à qui je

proposai d’y passer la nuit, si toutefois il y avait possibilité d’y arriver des premiers, afin d’avoir chacun une place.Nous nous mimes à courir, mais lorsque nous y arrivâmes, elle était tellement remplie d’officiers supérieurs, de soldats et de chevaux, qu’il nous fut impossible, malgré tout ce que nous fîmes, d’y avoir une place, car l’on prétendait qu’il y avait plus de huit cents personnes.

Pendant que nous étions occupés à aller de droite et de gauche, afin de voir si nous ne pourrions pas y pénétrer, la colonne impériale, ainsi que notre régiment, nous avaient dépassés. Alors nous primes la résolution de passer la nuit sous le ventre des chevaux qui étaient attachés aux portes.Plusieurs fois, ceux qui étaient bivaqués autour vinrent pour la démolir, afin d’avoir le bois avec lequel elle était construite, pour se chauffer et se faire des abris, et de la paille qui se trouvait dans une séparation qu’il faut considérer comme un grenier. Il y avait aussi quantité de bois de sapin sec et résineux.

Une partie de !a paille servit à ceux qui étaient dedans pour se coucher, et, quoiqu’ils fussent les uns sur les autres, ils avaient fait des petits feux pour se chauffer et faire cuire du cheval. Loin de laisser démolir leur habitation, ils menacèrent ceux qui vinrent pour en arracher des planches, de leur tirer des coups de fusil. Même quelques-uns, qui avaient monté sur le toit pour en arracher et qui,déjà, en avaient pris, furent forcés d’en descendre pour ne pas être tués.

Il pouvait être onze heures de la nuit. Une partie de ces malheureux étaient endormis; d’autres, près des feux, réchauffaient leurs membres. Un bruit confus se fit entendre c’était le feu qui avait pris dans deux endroits de la grange, dans le milieu et à une des extrémités, contre

la porte opposée où nous étions couchés. Lorsque l’on voulut l’ouvrir, les chevaux attachés en dedans, effrayés par les flammes, étouffés par la fumée, se cabrèrent, de sorte que les hommes, malgré leurs efforts, ne purent, de ce côté, se faire un passage. Alors ils voulurent revenir sur l’autre porte, mais impossible de traverser les flammes et la fumée.La confusion était à son comble; ceux de l’autre côté de la grange qui n’avaient le feu que d’un côté, s’étaient jetés en masse sur la porte contre laquelle nous étions couchés en dehors et, par ce moyen, empêchèrent de l’ouvrir plus encore. De crainte que d’autres pussent y entrer, ils l’avaient fortement fermée avec une pièce de bois mise en travers en moins de deux minutes, tout était en flammes; le feu, qui avait commencé par la paille sur laquelle les hommes dormaient, s’était vite communiqué au bois sec qui était au-dessus de leurs têtes; quelques hommes qui, comme nous, étaient couchés près de la porte, voulurent l’ouvrir, mais ce fut inutilement, car elle s’ouvrait en dedans. Alors nous fûmes témoins d’un tableau qu’il serait difficile de peindre. Ce n’étaient que des hurlements sourds et effrayants que l’on entendait; les malheureux que le feu dévorait jetaient des cris épouvantables; ils montaient les uns sur les autres afin de se frayer un passage par le toit, mais, lorsqu’il y eut de l’air, les flammes commencèrent à se faire jour, de sorte que, lorsqu’il y en avait qui paraissaient à demi brûlés, les habits en feu et, les têtes sans cheveux,les flammes, qui sortaient avec impétuosité, et qui, ensuite, se balançaient par la force du vent, les refoulaient dans le fond de l’abîme.

Alors l’on n’entendait plus que des cris de rage, le feu n’était plus qu’un feu mouvant, par les efforts convulsifs que tous ces malheureux faisaient en se débattant contre la mort c’était un vrai tableau de l’enfer.Il n’était pas encore jour, lorsque je me mis en route avec mon camarade pour rejoindre le régiment. Nous marchions, sans nous parler, par un froid plus fort encore que la veille, sur des morts et des mourants, en réfléchissant sur ce que nous venions de voir, lorsque nous joignîmes deux soldats de la ligne, occupés à mordre chacun dans un morceau de cheval, parce que, disaient-ils, s’ils attendaient plus longtemps, il serait tellement durci par la gelée qu’ils ne sauraient plus le manger. Ils nous assurèrent qu’ils avaient vu des soldats étrangers (des Croates) faisant partie de notre armée, retirant du feu de la grange un cadavre tout rôti, en couper et en manger. Je crois que cela est arrivé plusieurs fois, dans le cours de cette fatale campagne, sans cependant jamais l’avoir vu. Quel intérêt ces hommes presque mourants avaient-ils à nous le dire, si cela n’était pas vrai? Ce n’était pas le moment de mentir. Après cela, moi-même, si je n’avais pas trouvé du cheval pour me nourrir, il m’aurait bien fallu manger de l’homme, car il faut avoir senti la rage de la faim, pour pouvoir apprécier cette position: faute d’homme, l’on mangerait le diable, s’il était cuit.

Souvenirs militaires du général comte de Lorencez

Après la bataille d’Iéna, le 4° corps fut envoyé à la poursuite du général Blücher , que nous ne pûmes atteindre qu’à Lubeck où, comme on le sait, il fut fait prisonnier avec tout son corps d’armée.Voici, à ce sujet, une anecdote que je garantis : l’échange du général Blücher avec le maréchal duc de Bellune eut lieu à Pitheneau, petit hameau silué sur la Passarge, où j’étais, à ce moment, avec ma brigade. Je donnai à déjeuner à ces deux personnages dans la chaumière que j’habitais. Le feld-maréchal prussien me demanda si j’avais assisté à la prise de Lubeck et, sur ma réponse affirmative, il me dit :

« Sans vouloir contester vos talents, Messieurs, il faut avouer que vous avez un avantage immense dans l’intelligence et l’incroyable activité de vos soldats. « Je travaillais dans mon cabinet, à Lubeck, lorsque nos postes avancés me firent avertir qu’on apercevait dans la campagne la tête de vos troupes légères. Je ne perdis pas un instant, mais, malgré toute ma diligence, à peine étais-je descendu dans la rue, j’appris que vous aviez repoussé tout ce que nous avions de monde en dehors de la place, et que vous vous disposiez à escalader les remparts.

« En effet, lorsque j’en approchai, je vis que vous les occupiez déjà. « Vous savez que nous combattîmes dans les rues, moins pour vous faire abandonner vos avantages, que pour protéger notre retraite. Je conçus même l’espoir de faire tourner contre vous cette impétuosité qui vous est naturelle. Pensant que vous me poursuivriez avec ardeur et sans beaucoup d’ordre, j’ordonnai à toute ma cavalerie d’aller prendre position sur le liane de la route de Travemunde, et de vous attaquer lorsqu’elle vous trouverait suffisamment engagés. Je ne doute pas que cette embuscade n’eût obtenu quelque succès ; par malheur, l’endroit désigné, qui avait l’aspect d’un terrain fort uni, se trouva n’ètre qu’un grand marais où nos chevaux ne purent entrer. »

On aurait pu demander au feld-maréchal comment il avait ordonné une pareille disposition sans avoir fait, au moins, reconnaître le terrain; mais cette réflexion, qui s’offrit à l’esprit de chacun, ne fut émise par personne; les convenances s’y opposaient. J’avoue que, depuis ce moment, je conçus une assez médiocre opinion des talents de ce général, et que, malgré la grande réputation qu’on lui a faite depuis, cette opinion n’a pas encore changé. Du reste, pendant l’occupation de la France par les alliés, j’ai eu l’occasion de constater que les officiers géné

raux prussien regardaient Blücher comme un excellent soldat, mais comme un général fort ordinaire .

Joignons à cette appréciation celle du maréchal Canrobert, qui m’a dicté les notes suivantes : « Le fameux maréchal Blucher, qui réunissait à un haut degré les qualités du grand chef de champ de bataille, ne comprenait pas suffisamment les régles de la stratégie; et, comme il était paresseux d’esprit, un peu brouillon, emporté, plein de laisser aller, il était inhabile à préparer de grands mouvements stratégiques, à régler, dans leurs détails indispensables, la marche des colonnes. Il se rattrapait sur le champ de bataille, où son coup d’œil sûr, sa grande activité, son rare courage, son influence sur le soldat, faisaient de lui un tacticien de premier ordre. Mais il fallait l’amener sur ce champ de bataille, préalablement choisi; et régler la marche des colonnes.

« Le maréchal laissait la haute direction de ces opérations, rentrant dans le domaine de la stratégie, à son chef d’état-major général, le général Gneissenau, un des trois organisateurs de l’armée prussienne, qui, lui, homme froid, instruit, travailleur, actif de pensée et de corps, était, pour ainsi dire, le conducteur du vieux feld-maréchal jusque sur le champ de bataille. Là, il laissait agir Blücher avec toute l’autorité, toute l’expérience que lui donnaient sa nature et sa grande habitude des combats. « Pendant la campagne de France, le roi de Prusse avait cru devoir retirer à Blücher son chef d’état-major pour l’employer ailleurs. Le maréchal ne tarda pas à s’apercevoir que, sans lui, il ne pouvait conduire son armée, et il écrivit à son souverain : « Sire, vous avez pris ma tête. Au nom de votre service, je « viens vous demander de me la rendre. » Ce qui fut fait et eut pour conséquence d’amener Blücher à Montmartre et a Waterloo! »

LA MORT ET LES FUNERAILLES DE NAPOLEON A SAINTE-HÉLÈNE

D’après le témoignage d’un officier anglais

![]()

Quand Napoléon mourut à Sainte-Hélène le 5 Mai 1821, un officier anglais, le lieutenant Duncan Darroch (1800-1864), écrivit à sa mère en Angleterre un intéressant et extraordinaire récit de la mort et des funérailles. Ces lettres sont en la possession de sa Grand mère laquelle a permis au Sunday Times de les reproduire .

Duncan Darroch était affecté comme enseigne au 200 Régiment d’infanterie, en mars 1819. Le régiment alla à Sainte-Hélène faire partie de la garnison envoyée la-bas durant l’exil de Napoléon et Darroch, arrivé sur le Camel le 29 février 1820, servait comme lieutenant lorsqu’il écrivit ces lettres. ll fut ensuite transféré au 616 d’infanterie (aujourd’hui 2° Bataillon Gloucestershire régiment), se retira en 1827 et resta en demi-solde jusqu’en 1840. Les lettres ont été mises par paragraphes et, en plusieurs occasions, le sens en a été élucidé par la ponctuation, autrement elles sont imprimées comme elles sont écrites.

Depuis que l’émouvant récit du lieutenant Darroch fut envoyé à sa mère, les écrits sur Napoléon, ont été beaucoup plus nombreux que pour aucun autre homme. Mais l’intérét qu’on lui porte est plus grand que jamais : les lettres à l’impératrice Marie-Louise ne furent-elles pas vendues à Londres 15.000 livres sterling ?

Les nouvelles de sa mort firent tressaillir le monde; et nous voyons ici combien poignantes furent les émotions d’un jeune officier anglais qui fut près de lui lors de la scène finale.

COMMENT L’EMPEREUR MOURU Deadwood, 6 Mai 1821

Ma bien chère et bien aimée Maman

Avant que ceci ne vous parvienne, vous serez instruite que le Général B. est très sérieusement malade, comme un vaisseau a levé l’ancre il y a quelques jours avec les dépêches portant cette nouvelle. C’était tout à fait impossible d’écrire par lui, son départ ayant été trop soudain.

Vieux Nap. a été malade depuis longtemps, mais environ une semaine de cela, ses forces l’abandonnèrent (c’est alors que le bâtiment fut prévenu et le vaisseau eut l’ordre de lever l’ancre et d’être prêt pour prendre la mer).

Il (Napoléon) était étendu inconscient depuis la soirée du 2 courant, et dans la matinée du 3, il redevint conscient à nouveau et reconnut les personnes autour de lui. Alors, il retomba dans une sorte d’état inanimé et redevint graduellement froid, jusqu’à hier matin, le 5, quand, environ à 11 heures un signal fut donné par le gouverneur à l’amiral qu’il se mourrait (et un signal sera donné immédiatement après sa mort).

Le 3, l’ordre, a été donné aux Membres du Conseil de se tenir eux mêmes prêts pour se rendre à Longwood afin de témoigner de sa mort, et quant au Gouverneur il a presque fait élection de domicile là dans la maison la plus proche.

Les choses continuèrent dans cet état jusqu’à environ 10 minutes avant 6 heures du soir. Quand Il mourut juste comme le soleil se couchait.

Le commissaire français, l’amiral et tous les Gros bonnets (Big Wigs), furent immédiatement réunis pour voir le Corps et les ouvriers furent employés à tendre les chambres en noir ; des ordres Jurent envoyés pour du plâtre de Paris, pour prendre un buste de lui, mais, je crois, qu’il n’y en avait pas assez dans l’ile, ils ont alors essayé comment le ciment romain répondrait à leur tentative . (Ceci prouve ou plutôt confirme les autres documents de l’époque ; vu le manque de plâtre de Paris, ou sa mauvaise qualité, il n’y a qu’une tentative de masque, mais non un masque pris) .

Quel changement sévère le fil de son existence a causé dans cette île. Les gens, qui ont quantité de stocks pour servir les troupes, vont les avoir dans leurs mains ne servant plus à rien. Les chevaux, qui jusqu’à ce jour de la semaine valaient 70 livres sterling ne se vendront maintenant même pas 10 livres. Nos baraques que nous avons été obligés de construire pour mettre nos serviteurs, et lesquelles ont coûté de 6 à 10 livres sterling chacune, sont maintenant inutiles; toute cette partie de l’île sera inhabitée quand nous la quitterons, pour cela nous devrons tous plus ou moins sentir les effets de sa mort . (Cette phrase peint le caractère froid et très pratique de l’Anglais, regrettant quelques livres sterling en face de la mort d’un si grand homme).

Le rapport ici est que nous allons être renforcés du 66e (une partie retourne chez soi) et ensuite nous irons à Bombay, et nous embarquerons pour le golfe Persique.

Il (Napoléon) a choisi une place extraordinaire pour être enterré, au cas où il ne pourrait être transporté en Europe, cette place s’appelle : « le bol de Punch du Diable », un peu au-dessous de la route publique.

Je l’ai vu étendu mort ; c’est une vision des plus tristes. Nous nous sommes réunis à Longwood à 4 heures environ, là se trouvaient presque tous les officiers et les citoyens de l’île, après quelque temps nous fûmes admis, la I re chambre était vide, à l’exception de quelques serviteurs; dans la 2e était la Comtesse Bertrand, elle paraissait misérable, malade et pâle ; ses yeux rouges et boursouflés ; elle resta avec quelques officiers qu’elle connaissait — en leur parlant, elle dit qu’elle n’avait pas dormi depuis 6 jours et 6 nuits, qu’elle était heureuse que le malade fut mort comme il était impossible de le sauver et que le climat ne pouvait avoir aucun effet sur lui (c’était un cancer de son estomac, son père est mort de la même maladie) ; elle (comtesse Bertrand) dit qu’elle espère avoir la permission de retourner chez soi, maintenant que tout est fini .(Comme on. reconnaît bien, le grand coeur et l’âme sensible de la très anglaise Comtesse Bertrand).

Après un peu de temps, je marchai à travers cette chambre (laquelle était celle où il est mort) et passai à la salle à manger où il était étendu. J’étais introduit par le Capitaine Crockat, l’officier d’ordonnance. Le général B. était habillé en plein uniforme, vert avec les parements rouges, culotte et longues bottes, quantité de décorations sur sa poitrine, épée au côté et chapeau à cocarde sur la tête ; aussi avec ses éperons. Il repose sur son lit de camp en fer qu’il a toujours transporté avec lui, et sur le lit est étendu son manteau militaire sur lequel il repose. Le Comte Bertrand est debout à la tête du lit, habillé de noir, le prêtre agenouillé à côté et un serviteur (qui est la seule personne de la chambre semblant en vie), ce qui se voit seulement en chassant les mouches loin du mort.

Sa figure était sereine et placide (Ce n’est pas celle, du masque d’Antommarchi), elle avait certes changé, ses traits étaient beaux et énergiques, sa main très délicate et petite et d’une magnifique couleur. Un crucifix reposait sur sa poitrine, son nez était particulièrement beau (Ce n’est pas non plus le nez du masque d’Antommarchi). Ils l’avaient meurtri un peu en le tournant dans le lit (Ceci confirme le récit du Baron de Saint-Pol, disant qu’Arnott avait meurtri le visage en prenant son masque, la cire ayant été trop chaude ; il est difficile de croire que les serviteurs aient pu meurtrir la figure et le nez de l’Empereur en l’habillant et en le tournant dans son lit).

Voir un homme qui avait causé à l’Europe et au Monde tant de trouble, étendu dans une petite chambre, sur son manteau militaire et un lit de camp, habillé en son plein uniforme, avec seulement près de lui deux de ses officiers généraux, était un imposant spectacle; cela me frappa tant que j’aurais pu fixer mes yeux sur Lui pendant des heures, je pris sa main et la baisai, mais je pouvais à peine respirer ; tandis que je le regardais je me l’imaginais dans les différentes places où il avait été, à Lodi, Marengo ; et, en fait, je n’étais pas resté dix minutes dans la chambre, mais tant d’idées se pressaient dans mon cerveau, chassant l’une après l’autre, aussi vite qu’elle se formait, que je ne puis décrire cette nuit.

En sortant, je méditai longtemps sur l’instabilité des affaires humaines et sur le peu d’usage que toutes ses conquêtes furent pour lui alors . Que ne donneraient pad des milliers de gens pour voir ce que j’ai vu !

Il reposera dans son cercueil drapé dans son manteau juste comme nous l’avons vu — le premier sera en fer blanc, le second en plomb, les 3e e 4° en bois. Je devrai être de garde demain, j’essaierai de le voir encore ; j’ai eu assez de chance de me procurer quelques-uns de ses cheveux, et aussi un morceau de charpie trempé dans son sang. Curieux souvenirs certainement, mais la moindre chose ayant appartenu à un tel grand homme est digne d’être conservé.

Je veux conclure ceci de garde aussi bien que Mpondant à votre dernière. Au revoir.

mai, Longwood. De Onde, 7 h. 1/2 soir.

Je suis allé ce matin, aussitôt après ma garde, et après mon service, dans la chambre. Il (Napoléon) repose juste comme avant. Ses traits se sont affaissés un petit peu plus ; là étaient seulement le prêtre, un serviteur, et moi-même dans la chambre ; je pris sa main et la tins pour quelques instants, examinant les doigts et sa forme. Cette main que les rois avaient baisé et laquelle avait fait trembler tant de gens. Je n’ai jamais vu de ma vie une plus sereine et placide figure; il semblait dans un profond et tranquille sommeil, à l’exception de la paleur de ses lèvres et de ses joues. A sa gauche étaient une étoile et deux décorations de quelque ordre, cela formait toutes ses décorations ; son chapeau était parfaitement simple avec un noeud noir et une petite cocarde tricolore.

Je retournai ensuite avec nos hommes et là étaient seulement deux officiers, Rae (James Rae était un autre enseigne ) et moi-même, je restai debout au pied du lit tandis que les hommes défilaient, les attitudes des hommes étaient admirables comme ils regardaient le Corps, ils ne peuvent être décrits même par lettre, l’odeur à ce moment devint plutôt forte et j’étais heureux de partir aussitôt que les hommes eurent défilés.

Je fus demandé ensuite par l’un des docteurs qui me montra son coeur et son estomac, lesquels reposaient dans des urnes d’argent à son côté, ils étaient couverts de graisse — dans son estomac, j’ai vu le trou qui avait occasionné sa mort, un trou dans lequel j’aurais pu mettre mon petit doigt. J’eus alors l’opportunité d’observer son épée plutôt ancienne avec de l’or et de la nacre à la garde, simple ceinturon blanc, celui, je suppose, qu’il portait d’habitude.

Après être sorti, je retournai cette fois dans la chambre, où la comtesse était assise et après lui avoir parlé quelques instants, elle me conseilla de retourner et de le regarder encore afin de voir une dernière fois le grand homme. Je le fis, et le pris par la main en lui murmurant un adieu. Je retournai une fois encore quand, ils étaient prenant le moulage de sa tête, mais la puanteur était si horrible, que je ne pouvais rester. Le Docteur Burton le prenait, avec le docteur français (Ceci prouve bien que c’est Burton qui a tenté de prendre un moulage, de toute la tète, mais il est regrettable que Darroch n’ait pu nous apprendre avec quoi, et si la tentative avait eu du succès, n’ayant pu rester dans la chambre à. cause de l’odeur ; du reste plusieurs témoins nous avaient déjà appris que des « tentatives furent faites pour prendre un moulage de sa face, mais que, vu la mauvaise qualité du platre, on ne put y réussir »).

A 4 h. 1/4 environ le Gouverneur arriva et donna les ordres au capitaine Crockat de se tenir prêt pour s’embarquer, avec les dépêches, sur le Héron au coucher du soleil en conséquence il se dépêcha, le coucher du soleil ayant lieu à environ 6 heures moins le quart ; maintenant nous devrons enterrer les restes dans le « Bol de Punch du Diable », mercredi 9 mai à 11 heures. Son coeur et son estomac seront placés dans une urne en argent (soudée) à son côté, au lieu de les envoyer en Europe, ce devra être à l’avenir une idée naturelle. Nous devrons l’enterrer avec les plus grands honneurs militàires possibles. Ce sera certainement un triste spectacle mais plus encore dans l’avenir. Je dois en parler aussi bien que je peux comme tout s’avance à présent.

Une merveilleuse tabatière, laquelle a été laissée à la Comtesse m’a été montrée hier. Sur le couvercle était une miniature de Napoléon sertie avec les plus gros diamants que j’aie jamais vus, et pour vous en donner une idée, elle était évaluée à 30.000 francs. Sa ressemblance était extraordinairement bonne quand il était en bonne santé.

Notre anxiété est de savoir maintenant ce que nous allons devenir, ils disent que nous (le 20e) resterons ici jusqu’à ce qu’un avis arrive de chez soi d’où nous dépendons tous, mais tous estiment que nous devrons aller en Orient, si oui, bien des années passeront avant que nous ne revoyons à nouveau l’Europe. Seulement une chose me fait désirer que nous ne revenions pas sur nos pas, vous pouvez aisément deviner ce que c’est; comme entre autres choses je suis très content d’aller à la Nouvelle Zélande, s’ils choisissent de nous envoyer là. J’espère que nous n’irons pas au Cap, le 66° devra immédiatement rentrer chez soi.

Vous ne pouvez vous faire une idée comme je me sens seul ce soir de garde Je ne sais pas pourquoi, mais c’est ainsi. J’ai juste posté la dernière sentinelle, je suppose que je n’irai plus jamais près de son corps. Je ne puis chasser sa figure de mes yeux et de mon esprit, cela me hante continuellement, et l’odeur est restée dans mon nez et sur mes mains.

J’ose dire que cet événement produira une grande agitation en Angleterre, quelque temps avant que ces lignes ne parviennent devant vos yeux, et vous serez étonnée pour quoi je ne vous ai pas écrit par le bateau qui apporte les dépêches; c’est que néanmoins ce n’était pas aisé de le faire; et personne, je crois, n’a pu écrire par ce bateau. J’ai oublié d’apporter votre lettre avec moi et, en conséquence, je ne puis y répondre. Au revoir.

Jeudi, 10 mai 1821.

Nous avons enterré hier les restes de Napoléon Bonaparte avec les honneurs militaires. Je veux vous décrire les funérailles aussi bien que je le puis.D’abord vous devez comprendre la configuration du terrain près de Longwood. L’île (proprement dite) est composée de hauts et étroits plateaux de collines courant, ou plutôt divergeant du pic de Diane vers la côte, où ils se terminent abrupts dans de redoutables précipices; les vallées entre ceux-ci sont très profondes.

Longwood est situé sur l’un de ces plateaux et la place que Napoléon a choisie pour que son corps y repose, et la vallée entre cela et James Valley, où la ville se trouve, et laquelle, de par sa forme circulaire, est appelée (au moins près de son extrémité) « the bol à punch du Diable », la partie près de la mer est appelée Rupert’s valley.

Pour descendre à la tombe, une route a été faite de la route publique (laquelle j’ai oublié de mentionner était complètement autour du bol à punch, espacée de quelques pieds du sommet de la colline, descendant en pente dans la vallée et commençant exactement sur le côté de Longwood).

Les troupes qui étaient de 1.600 environ furent formées en rang de la maison de la sentinelle de Longwood sur le bord au-dessus de la route, par ancienneté : le 20e, la marine, le 66e, les régiments d’artillerie et de volontaires de Ste-Hélène ; sur la gauche 11 fusils de l’artillerie royale pour les salves .

Nous étions en bon ordre, appuyés sur nos armes renversées. La troupe jouait le chant funèbre.Après un peu de temps la procession apparut à travers la porte. Premièrement venait le prêtre et Henry Bertrand, portant l’encensoir, après eux le Docteur Arnott et le Docteur français, ensuite les entrepreneurs des pompes funèbres et alors le corps. Le corps fut enlevé de sa propre voiture et quelque chose comme un char funèbre mis à sa place. Il était conduit par quatre de ses propres chevaux avec postillons à sa livrée impériale. Là était un simple cercueil en acajou, et au lieu d’un drap mortuaire, son manteau était jeté dessus. Sur le haut un grand livre sur lequel reposait son épée.

Napoléon Bertrand et le premier valet marchaient de chaque côté du char funèbre, six de nos grenadiers sans armes marchaient de chaque côté.

Après le corps venait le cheval tenu par la bride et magnifiquement caparaçonné, de chaque côté les Comtes Bertrand et Montholon à cheval ; après eux, une petite voiture avec la Comtesse et deux de ses enfants. (Tous les Français étaient en noir). Tous les officiers de la marine et de l’armée suivirent, et aussitôt que tous eurent passés la gauche de la ligne, nous renversâmes les armes et suivirent.

Les troupes ne descendirent pas dans la vallée, mais s’arrêtèrent sur la route immédiatement au-dessus de la tombe, dans le même ordre, appuyés sur nos armes renversées, tandis que se déroulait la cérémonie.

En arrivant à l’entrée de la route en pente, le corps fut enlevé du char funèbre et porté par les grenadiers des 200 et 66e régiments, sous les ordres du lieutenant Connor.

Je dois maintenant décrire le tombeau ou tombe qui fut préparé pour lui. L’endroit qu’il a choisi est à la plus haute extrémité d’un petit jardin appartenant à M. Torbett ; il est complètement surplombé, sur un espace d’environ 30 mètres carrés ou plus, par 5 ou 6 saules pleureurs et un peu sur un côté était une source de la meilleure eau de l’île et laquelle il envoyait chercher et usait chaque jour. Celle-ci coule le long de la vallée ; là, aucun ruisseau n’est perceptible ; près du tombeau l’humidité est juste suffisante pour garder le gazon complètement vert et l’endroit frais, ici le tombeau était creusé d’une capacité intérieure de 12 pieds de profondeur, 8 pieds de long et 6 pieds de large, entouré d’un mur de trois mètres d’épaisseur sur toute l’étendue et recouvert de ciment romain. A environ deux pieds du fond reposaient des blocs de pierre. Le cercueil en pierre ( était construit comme une boite de grosse pierre avec le couvercle ouvert et le couvercle reposant sur un de ses bords.

Sur l’herbe étaient placés les poutres et les cordes pour tourner le cercueil, de cette manière je « dois », je « crois » expliquer par ces mots : A chaque extrémité du tombeau un triangle était érigé et une poutre était posée d’un côté à l’autre sur le tombeau, cordes et poutres et poulies étaient couvertes de noir. Le caveau était garni avec du drap noir, et le terrain, sur environ deux pieds autour, en était couvert. Le reste était en gazon vert. Quand le cercueil en bois fut descendu sur le cercueil en pierre, le couvercle fut mis et les salves saluèrent.Ils ont alors procédé aux cérémonies catholiques. Des gardes subalternes reçurent alors de nous l’ordre de prendre charge du tombeau ou de la tombe, et trois tentes furent dressées pour leur abri.

Une foule immense était assemblée pour regarder la cérémonie, et le Bol à Punch ressemblait à un immense amphithéâtre. Je vous ai donné un compte rendu faux des cercueils : le premier en fer blanc, le deuxième en acajou, le troisième en plomb, le quatrième en acajou et le cinquième en pierre (c’est-à-dire le caveau). Ils projetèrent d’enterrer avec lui un pot d’eau en argent, une assiette en argent, couteau et fourchette et cuiller avec du pain, et quelques-unes de ses monnaies; mais ils ont été obligés d’enlever le pot. le pain, l’épée et le manteau; car il n’y avait pas de place pour eux.

Sir Hudson ne voulut pas permettre aucune inscription sur le cercueil, ainsi il était parfaitement plein. Aussitôt après qu’on monta la garde, nous partîmes. J’aurai le plaisir de la monter demain. Les Français ont exposé les assiettes, armes, vêtements, etc. de Bonaparte pour que nous les voyons, et nous irons, dans une heure environ, pour les regarder. Pour le moment, au revoir. Nous sommes montés hier, ma bien aimée maman, pour voir les vêtements du grand homme. Les chambres à coucher étaient arrangées exactement comme elles avaient l’habitude d’être quand il les habitait. Ce sont deux chambres, 14 pieds sur 10 chaque ; elles forment l’une des ailes de la maison, et communiquent l’une avec l’autre à l’extrémité ; la plus près du corps de la maison donne sur le jardin par une porte vitrée; le meilleur moyen sera que je fasse un croquis sur un morceau de papier et que je le joigne à ma lettre.

Il y a un lit dans chaque chambre, exactement semblable l’un à l’autre; lits de fer portatifs placés sur des lattes ( des rails ) en cuivre jaune sur lesquelles le lit repose. Les chambres étaient tendues de blanc ; étant des lits de camp, les rails intérieurs étaient bas et à chaque extrémité était attaché un mouchoir de poche blanc ( des rideaux ).

Au-dessus de la cheminée, laquelle était à l’extrémité de la chambre intérieure étaient suspendus les portraits de sa mère, de Joséphine, de Jérôme et deux de son fils à différents âges. Un sofa était placé près de la cheminée et au-dessus était pendu le portrait de Marie-Louise et son fils, magnifiquement peint.

Aussi loin que vous pouviez comprendre, il employait tous ses efforts pour cacher son infortune, mais après que la nuit, chacun l’avait quitté et qu’il pensait que personne ne l’observait, il était généralement brisé et il allait généralement du sofa à son lit, et de là à un autre et retournait à nouveau sur le sofa, si bien qu’il était rare qu’il pût se reposer deux heures de suite.